第39回午前第38問の類似問題

第48回午前:第18問

32歳の女性。統合失調症。大学卒業後商社に勤務していた。28歳ころから「心身ともに疲れる」と言うようになり、このころから幻聴が出現した。定期的に受診し服薬を続けていたが、1か月前から職場で自分の悪口を言われているような幻聴が増加したため休職し、外来作業療法が処方された。この患者の作業療法で優先するのはどれか。

1: 運動

2: 調理訓練

3: 通勤訓練

4: レザークラフト

5: セルフモニタリング

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第16問

21歳の女性。統合失調症。大学でグループ課題の実習中に錯乱状態となり入院した。入院後2週からベッドサイドでの作業療法が開始され、入院後7週で症状が落ち着いたため退院することになった。しかし、眠気やだるさ、疲労感があり、一方で復学への焦りが強い。この時期の患者の回復状態はどれか。

1: 急性期

2: 亜急性期

3: 回復期前期

4: 回復期後期

5: 維持期

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第17問

26歳の女性。感情が不安定でリストカットを繰り返している。これまでいくつも職歴があるが、いずれも対人的なトラブルが原因で辞めている。大量服薬をしたため精神科病院に入院となった。作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 有能感を満たす。

2: 判断を引き受ける。

3: 心理的距離を保つ。

4: 現実検討の機会を作る。

5: 衝動の統制を手助けする。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第50問

被害妄想が持続し自宅に閉じこもることで安定している慢性期の統合失調症患者に対する訪問作業療法として適切な支援はどれか。

1: 外出の促し

2: 家事行為の指導

3: 近所づきあいの指導

4: 本人が困っていることの傾聴

5: 内服薬の種類についての話し合い

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第43問

統合失調症で入院している急性期の患者に心理教育を行う場合に適切なのはどれか。

1: 不安に関する話題は避ける。

2: 主に本人の病状から参加を判断する。

3: 治療により回復していくことを伝える。

4: 精神運動興奮が残存していても開始する。

5: 話がまとまらないときは発言を打ち切る。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第34問

32歳の男性。会社員。課長になってから会議が多くなり、会議中にマイクを持つ手が震え、激しい動悸と発汗が出現するようになった。次第に恥をかきたくないと、会議が恐怖となっていった。精神科外来受診後に外来作業療法を開始した。この患者の病態として適切なのはどれか。

1: 強迫性障害

2: 社会不安障害

3: 回避性人格障害

4: 身体表現性障害

5: 急性ストレス反応

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第19問

38歳の女性。1年前から夫が単身赴任。中学2年生の息子のことで心労が重なっていた。1か月前から眠れなくなり食欲も低下した。その後、気分が落ちこみ口数が減り、もともと好きであったテレビドラマも楽しめなくなった。母として妻としての自分を責め、涙をこぼすようになり、夫に付き添われ精神科を受診し、入院となった。患者は「料理の作り方が分からなくなりました」と訴えた。この訴えに該当するのはどれか。

1: 行為心迫

2: 罪業妄想

3: 抑うつ気分

4: 喜びの喪失

5: 遂行機能障害

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第17問

28歳の女性。電車を待つホームで突然動悸が激しくなり、死ぬのではないかという恐怖と息苦しさに襲われ、しゃがみこんでしまった。後日精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この患者の疾患として適切なのはどれか。

1: 解離性障害

2: 強迫性障害

3: パニック障害

4: 注意欠陥/多動性障害

5: 境界性パーソナリティ障害

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第77問

精神分裂病(統合失調症)の作業療法の初回面接で適切でないのはどれか。 ア.病棟での日常生活状況を聞く。イ.作業療法参加の動機を確認する。ウ.作業療法に対する希望を聞く。エ.発病時の症状を聞く。オ.家庭の経済状況を聞く。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第30問

26歳の女性。躁病。雑誌の編集員。昼夜が逆転し、職場では同僚や上司に無遠慮な言動が目立ち始めた。日常行動もまとまりに欠けてきたので入院した。入院後1か月で落ち着き始め、職場復帰に向けて作業療法が開始された。開始時の作業で適切でないのはどれか。

1: 短時間で達成可能なもの

2: 巧緻性の低いもの

3: 粗大運動の要素が多いもの

4: エネルギー発散の要素が強いもの

5: 量的達成度を求めるもの

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第14問

52歳の男性。アルコール依存症。7年前から飲酒量が増え、コントロールがつかず昼から飲むようになり、2年前に会社を辞めた。2か月前から連続飲酒の状態となったため、家族に付き添われて精神科を受診し入院した。離脱症状が改善されたため作業療法を開始した。この時期にみられやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 過度な頑張り

2: 感情の平板化

3: 自己評価の低下

4: 基礎体力の低下

5: 主体的な役割行動

- 答え:1 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第94問

境界型人格障害患者の特徴でないのはどれか。

1: 自傷行為

2: 薬物乱用

3: 不安定な対人関係

4: 滅裂思考

5: むちゃ喰い

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第97問

統合失調症で現れにくいのはどれか。

1: 幻声

2: 思考奪取

3: 被影響体験

4: 解体した会話

5: 夜間の意識変容

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

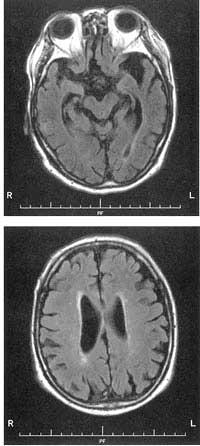

第46回午後:第20問

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この患者にみられる可能性が高い症状はどれか。

1: 幻覚

2: 尿失禁

3: 希死念慮

4: 症状日内変動

5: 地誌的見当識障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第19問

25歳の男性。幼いころから言語発達と学業成績は良好であったが、固執性が強く友人との関係は保てなかった。製造業に就職し業務成績も良かったが、研修中に状況を無視した言動によって同僚とのトラブルが増え、上司に伴われて精神科を受診した。考えられるのはどれか。

1: 自閉症

2: 学習障害

3: Rett症候群

4: Asperger症候群

5: 注意欠陥多動性障害

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第35問

24歳の男性。てんかん。生活のリズムの崩れから、発作が頻発するため入院。発作はすぐコントロールされ、2か月後に単身生活での退院予定となった。これまでに何度か保護的就労を試みるものの、次第に服薬が不規則になり、知人からパチンコなどに誘われると断わることができず、金銭管理も不可能となって生活の維持が困難となっていた。今回、退院準備の目的で作業療法に参加した。退院のための技能獲得として適切でないのはどれか。

1: 服薬管理

2: 時間管理

3: 金銭管理

4: 就労準備

5: 対人関係

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

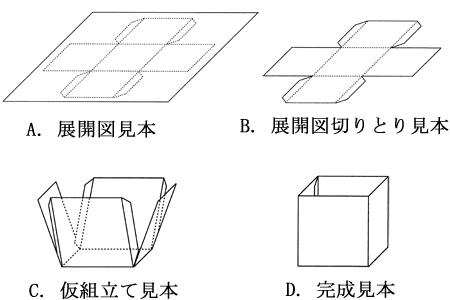

第47回午後:第20問

52歳の男性。統合失調症。精神科病院に5年間入院している。作業療法が開始され、作業遂行の特徴と問題解決技能とを評価する目的で、箱づくり法を行うことになった。箱の作成過程で、患者から見本提示の希望があった場合、見本を段階的に提示する順序で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: C→D→A→B

4: D→A→B→C

5: A→C→B→D

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第92問

作業療法場面で、治療者の賞賛を求め、他人の影響を受けやすく、不安定な感情が目立つのはどれか。

1: 妄想性人格障害

2: 分裂病質人格障害

3: 依存性人格障害

4: 強迫性人格障害

5: 演技性人格障害

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第33問

40歳の男性。4月に職場の配属先が変わり新しい仕事に慣れない日が続いていた。会社に行くと手に冷や汗が出て、胸がどきどきするようになった。1か月前から不眠、意欲の低下が出現した。会社に行く気力がなくなり、朝からふさぎこむようになったため、妻と一緒に精神科を受診し、入院となった。この患者の入院初期の治療として適切でないのはどれか。

1: 対人技能訓練を行う。

2: 隠れた身体疾患を検索する。

3: 睡眠薬を処方する。

4: 抗うつ薬を処方する。

5: 充分な休息を与える。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第39問

15歳の男子。アスペルガー症候群。成績は良いが、最近、小さなことで級友を罵倒したり、机を蹴飛ばしたり、教師に対する攻撃的な言動も目立つようになった。家でも些細なことへのこだわりが強まり、親が対応に困り精神科外来受診となった。当面、週1回の個人作業療法に参加することとなった。本人は「ここには母親に連れてこられた」と受身的な参加態度を示す。当面1か月の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1: こだわりの修正

2: いらいら感の発散

3: 行動化の内省

4: 学習の場の提供

5: 級友関係の修復

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する