第38回午前第32問の類似問題

第52回午前:第3問

65歳の女性。右利き。右被殻出血による左片麻痺。発症後4か月が経過した。Brunnstrom法ステージは左上肢IV、左手指IV、左下肢VI。両手で可能な動作はどれか。

1: 網戸を取り外す。

2: 掃除機をかける。

3: 天井の蛍光灯を変える。

4: 豆腐を手掌の上で切る。

5: エプロンの腰ひもを後ろで結ぶ。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第26問

23歳の男性。会社員。6か月前、交通事故による外傷性脳損傷を受傷したが、身体的後遺症はなく、職場復帰した。病前と性格が変わって怒りっぽく頑固になり、職場の人間関係が悪化して精神科を受診し、外来作業療法に参加となった。作業療法の初期目標で適切でないのはどれか。

1: 実施上の取り決めの遵守

2: 興味ある作業への参加

3: 定期的な参加の継続

4: 安心できる関係作りの構築

5: 職場の人間関係の改善

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第15問

50歳の男性。アルコール依存症。30歳代後半から仕事上のストレスで飲酒量が増えた。遅刻や欠勤を繰り返し、2年前にリストラされてからは昼夜を問わず連続飲酒の状態となった。妻に付き添われて精神科を受診し、アルコール専門病棟へ入院した。入院後2週経過し、離脱症状が落ち着いたため作業療法が開始された。回復期の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 家族同伴の心理教育を行う。

2: 集団内の仲間意識を育てる。

3: 自助グループへの参加を促す。

4: 医療機関の利用終了を目指す。

5: 退院後の生活について助言する。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第14問

50歳の男性。アルコール依存症。30歳代後半から仕事上のストレスで飲酒量が増えた。遅刻や欠勤を繰り返し、2年前にリストラされてからは昼夜を問わず連続飲酒の状態となった。妻に付き添われて精神科を受診し、アルコール専門病棟へ入院した。入院後2週経過し、離脱症状が落ち着いたため作業療法が開始された。この患者の導入期評価で優先度が高いのはどれか。

1: 認知機能

2: 作業能力

3: 金銭管理

4: 基礎体力

5: 対人関係

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第13問

24歳の女性。統合失調症。2か月前からスーパーの惣菜コーナーで働いている。週1回、外来作業療法を利用しており、仕事や生活の様子を話題にしながら患者の体調の確認を行っている。作業療法士が気を付けるべき状態悪化時のサインとして適切でないのはどれか。

1: 不穏な状態になる。

2: 睡眠時間が長くなる。

3: 仕事を休みがちになる。

4: 仕事仲間に疑い深くなる。

5: 仕事上のミスが多くなる。

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第14問

20歳の男性。1年浪人した後に大学に入学し親元を離れた。夏休みに帰省した時に独語や空笑が目立ち始め、バイクに乗って信号無視したところを警察に捕まった。事情聴取の中で「逃げないと殺される」といった支離滅裂な言動がみられたため、連絡を受けた両親に付き添われ精神科を受診し入院となった。入院から1か月後、幻聴と妄想が減弱したところで作業療法が開始となった。この時点での作業療法の役割で正しいのはどれか。

1: 自信の回復

2: 疲労度の調整

3: 達成感の獲得

4: 対人交流の拡大

5: 身辺処理能力の回復

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第4問

67歳の男性。Lewy小体型認知症。退職しているにもかかわらず時々会社に行こうとするが、説明をすると納得する。「子供が部屋の中にいる」と訴えることが増えた。日常の動作は緩慢となり、歩行も困難になったため入院した。この患者に対する作業療法の際に適切なのはどれか。

1: 幻視の訴えを正す。

2: 身体の活動量を減らす。

3: リズムのある反復動作は避ける。

4: 転倒しやすいことを本人に伝える。

5: 過覚醒を防ぐために照明を暗くする。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第11問

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。作業療法導入期としてこの患者に適した治療的活動はどれか。

1: 調理訓練の献立作成

2: 頭文字記憶法を使ってスーパーマーケットで買い物練習

3: 100ピースのジグソーパズル作り

4: 左端に印しを付けた文章の模写

5: トランプのマークによる分類

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

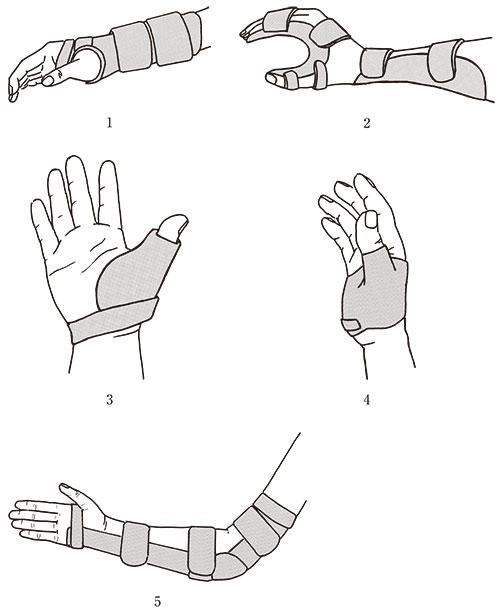

第51回午前:第9問

57歳の女性。2か月前から夜間に右手の痛みで目が覚めることが続いている。3週前から右の母指示指と中指とにしびれが生じ、近くの整形外科を受診したところ手根管症候群と診断された。保存療法でスプリントを装着することになった。この患者に適したスプリントはどれか。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第35問

13歳の男子。恐怖症性不安障害。父親の転勤で中学転校時から、漠然とした不安感情が表れるようになった。ある日、授業中に動悸や息切れがひどくなり発作性の震えが出現、養護教諭のすすめで精神科クリニックを受診した。その後、不安発作が激しくなり不登校の日が続いた。主治医・両親・患者・学校側との相談の結果、クリニック付設デイケアに参加することになった。デイケア開始時に治療者が留意する点で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 年齢を考慮し他のメンバーには紹介しない。

2: 年齢を考慮しプログラムはスタッフが決める。

3: 発作時の対処をスタッフ間で話し合う。

4: 患者と治療設定を確認し合う。

5: 不登校と発作の関係を聴く。

- 答え:3 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第18問

30歳の女性。大学卒業後就職したが、すぐに退職した。その後対人トラブルを起こしては何回も勤務先を変え、2週前から就労移行支援事業所に通所するようになった。作業手順が分からなくても質問ができないため完成することができなかった。音に過敏に反応し、他の通所者と折り合いがつかずいらいらするようになり、家族に当たり散らすようになった。通所も中断し自宅に引きこもりがちとなったため、外来作業療法を紹介された。この患者で考えられるのはどれか。

1: 注意欠陥/多動性障害

2: Asperger症候群

3: 学習障害

4: 行為障害

5: 自閉症

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳出血による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。感覚障害と高次脳機能障害とはない。屋内は独歩可能である。日常生活で実用可能な両手動作はどれか。2つ選べ。

1: 財布から硬貨を出す。

2: ズボンを引き上げる。

3: りんごの皮をナイフでむく。

4: 荷物を頭上の棚の上に載せる。

5: 首の後ろでネックレスを留める。

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第94問

自閉症児の作業療法でみられない行動特性はどれか。2つ選べ。

1: 興味あるものに手を触れる。

2: 興味が次々に移る。

3: 部屋の隅に一人でいる。

4: 身体に触れられるのを嫌がる。

5: 身振りを伴った会話をする。

- 答え:2 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第18問

50歳の女性。10年前に義母の介護に際して突然の視力障害を訴えたが、眼科的異常はみられなかった。1か月前に夫の単身赴任が決まってから、下肢の冷感、疼痛を主訴として、整形外科、血管外科などを受診するも異常所見は指摘されなかった。次第に食事もとれなくなり、心配した夫が精神科外来を受診させ、本人はしぶしぶ同意して任意入院となった。主治医が、身体以外のことに目を向けるようにと作業療法導入を検討し、作業療法士が病室にいる本人を訪問することになった。本人は着座すると疼痛が増強するからと立位のままベッドの傍らに立ち続けて、他科受診できるよう主治医に伝えてほしいと同じ発言を繰り返す。この患者に対する病室での作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: 他科受診できるよう約束する。

2: 夫の単身赴任をどのように感じているか尋ねる。

3: 痛みが軽減することを約束して作業療法への参加を促す。

4: 身体的には問題がなく、心の問題であることを繰り返し伝える。

5: 他のスタッフの発言との食い違いが生じないよう、聞き役に徹する。

- 答え:5

- 解説:この患者は転換性障害であると考えられるため、作業療法士は患者の発言を傾聴し、他のスタッフとの食い違いがないように情報共有を行うことが最も適切な対応です。

- 他科受診の決定は医師の判断であり、作業療法士が約束できることではないため、選択肢1は適切ではありません。

- 現時点で治療内容に納得していない患者に対して、症状増悪の契機となったできごとを聴取することは適切ではないため、選択肢2は適切ではありません。

- 作業療法士は症状そのものの治療契約を結ぶことができず、作業療法導入初期には強く参加を促すことは避けるべきであるため、選択肢3は適切ではありません。

- 現時点で心の問題であることを繰り返し伝えると、患者は納得できず自己否定を感じる可能性があるため、選択肢4は適切ではありません。

- 患者の発言を傾聴し、他のスタッフとの食い違いがないように情報共有を行うことは、現時点での患者の苦痛を理解しようとする態度として望ましいため、選択肢5が最も適切な対応です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第12問

25歳の男性。事務職。外傷性脳損傷後5か月経過。明らかな麻痺はなく、いつも落ち着きなく動き回る。些細なことですぐに怒り出し、軽度の記銘力障害がある。作業療法の指導で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.メモを利用する。イ.怒ったときは本人に詳しく理由を聞く。ウ.慣れたことより目新しい課題を設定する。エ.定期的に受傷前の職場に通う。オ.作業工程を短く区切って指示する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第39問

神経症性障害患者の作業療法で正しいのはどれか。

1: 心気症状への傾聴が重要となる。

2: 転換症状がある場合は行わない。

3: 強迫症状に対しては反復作業を用いる。

4: 不安発作が完全に消失するまで行わない。

5: 離人症状では自傷行為の可能性を考慮する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。意識は清明。Brunnstrom法ステージは上下肢、手指いずれもIである。飲水でひどくむせている。この時期に行う作業療法で適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 嚥下障害に対して間接訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第19問

10歳の男児。学業成績は中位だが授業中に落ちつきがなく、隣の子に一方的に話しかける、落書きをする、忘れ物をするなどでよく注意を受けていた。片付けも苦手で自室は乱雑であった。心配した母親と共に精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この男児に予測される作業療法での様子はどれか。

1: 同じ動作を繰り返す。

2: 根拠のない自信を示す。

3: 道具をしばしばなくす。

4: 詳細を作業療法士に確認する。

5: 手順にこだわって作業をする。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第20問

24歳の女性。自己愛性パーソナリティー障害。大学院を修了しサービス業に就いたが、自分より学歴の低い社員と同じ職場に配置されたことに腹を立て、上司に配置換えを要求した。客に尊大な態度を批判され、「なぜ自分が批判されるのか、配置換えの希望を無視した上司が悪い」と言い、怒りをあらわにした。その後、抑うつ感が強まり、自宅に引きこもるようになったため両親が精神科を受診させ、作業療法に通うことになった。作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 作業の結果を積極的に賞賛する。

2: 学歴に見合った仕事を探す。

3: 競争や勝ち負けを重視する。

4: 失敗や葛藤を避ける。

5: 役割行動を促す。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する