第41回午前第18問の類似問題

第45回午後:第10問

86歳の女性。軽度の左変形性膝関節症のため杖歩行であったが、ADLは自立していた。突然の右上下肢筋力低下と構音障害とが出現し、歩行不能となったため発症後1時間で緊急入院した。意識は清明で軽度の筋力低下を認めた。入院後2時間で筋力は徐々に元の状態まで改善し、発語も正常となった。頭部MRIとMRAとに明らかな異常を認めなかった。抗凝固薬の調整のため入院を継続した。この患者への介入方針で適切なのはどれか。

1: 入院後3日間はベッド上安静とする。

2: 嚥下障害が疑われるので禁食とする。

3: 両下肢筋力増強訓練が必要である。

4: 歩行訓練は7日目から開始する。

5: 持久性トレーニングは14日目から開始する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第14問

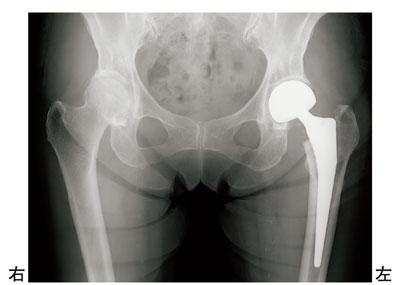

87歳の女性。転倒して左股関節痛を訴え、入院となった。受傷後2日目に後方侵入法で手術を受けた。術後のエックス線写真を示す。正しいのはどれか。

1: 臥床時には股関節を内転位に保つ。

2: 靴下の着脱は股関節外旋位で行う。

3: 術後1週から大腿四頭筋セッティングを開始する。

4: 術後2週から中殿筋の筋力トレーニングを開始する。

5: 術後3か月は免荷とする。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第6問

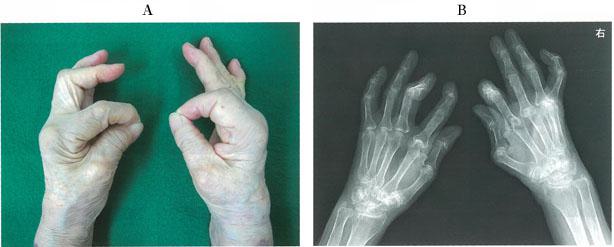

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節とに可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために座薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 箸の使用を禁止する。

2: 家事の量を減らすことを指導する。

3: 上肢に対する筋力訓練は高負荷で行う。

4: 左母指IP関節にサック型固定装具を作製する。

5: 疼痛のある時期の手関節のROM訓練は他動で行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第6問

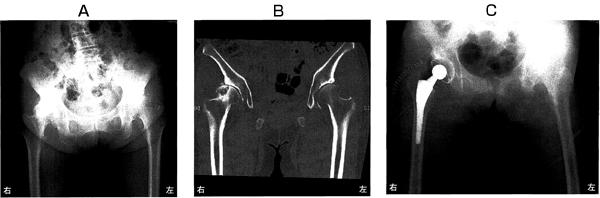

64歳の女性。10年前から歩行時に右股関節痛を生じ、徐々に増悪して歩行が困難となったため後外側アプローチによる人工股関節置換手術を受けた。術前の股関節部エックス線写真(A)、骨盤部CT(B)および術後の股関節部エックス線写真(C)を別に示す。術前に認められないのはどれか。

1: 骨囊胞

2: 骨棘形成

3: 臼蓋底の肥厚

4: 特発性骨壊死

5: 関節裂隙狭小化

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第7問

63歳の女性。主婦。関節リウマチ。発症後半年が経過した。SteinbrockerのステージⅡ、クラス2。料理など家事全般を好み、熱心に行ってきた。立ち仕事が多く、最近膝痛が出現した。この患者に対する作業療法の留意点で適切なのはどれか。

1: 膝伸展固定装具を装着する。

2: 片手でフライパンを使うよう指導する。

3: 家事は一度にまとめて行うよう指導する。

4: 筋力強化は等尺性収縮運動を中心に行う。

5: 関節可動域訓練は最終域感を超えるようにする。

- 答え:4

- 解説:この問題では、63歳の女性で関節リウマチを持つ患者に対する作業療法の留意点を問うています。SteinbrockerのステージⅡ、クラス2の患者は、軽度の軟骨下骨の破壊や関節周囲の筋萎縮があり、関節運動は制限されてもよいが関節変形は認めない状態です。適切な作業療法の留意点は、筋力強化を等尺性収縮運動を中心に行うことです。

- 膝伸展固定装具を装着することは、長時間同一肢位を保つと疼痛を増悪させる可能性があるため、適切ではありません。

- 関節保護のため、フライパンは両上肢で用いることが望ましい。片手でフライパンを使うよう指導するのは適切ではありません。

- 家事は一度にまとめて行わず、短時間に分けて行い、安静も取り入れるように指導することが適切です。この選択肢は間違いです。

- 等尺性収縮運動は、関節の動きを伴わず筋肉の全長が変化しない運動であり、関節自体にかかる負担を軽減できるため、関節リウマチ患者に適応しやすい。この選択肢は正しいです。

- 関節リウマチ患者に対しては、関節保護のため、関節可動域訓練は愛護的に行う。最終域感を超えるようにするのは適切ではありません。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第8問

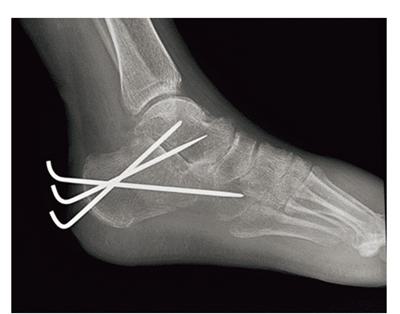

52歳の女性。踏み台から転落して左踵骨骨折を受傷し、手術が行われた。術後翌日の単純エックス線写真を示す。この患者に対する運動療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から距腿関節の可動域練習を行う。

2: 術後翌日から膝関節の可動域練習を行う。

3: 術後翌日から部分荷重を始める。

4: 術後1週から外固定内での距踵関節の等尺性運動を行う。

5: 術後2週からMP関節の可動域練習を行う。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第29問

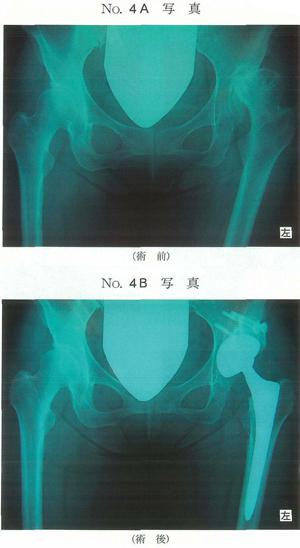

58歳の女性。先天性股関節脱臼で小児期にリーメンビューゲル装具で加療した。10年前から歩行時に左股関節痛があった。痛みは進行し、1年前から杖が必要となり、靴下の着脱も困難となったため手術を受けた。股関節の術前と術後のエックス線単純正面像(別冊No.4A、B)を別に示す。術後の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 術後2日目から中殿筋の筋力強化を行う。

2: 術後3日目から全荷重を開始する。

3: 術後10日目から水中運動療法を行う。

4: 入院中から靴下の着脱は外旋位で行うよう指導する。

5: 退院後も低いソファーに座ることを避ける。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第16問

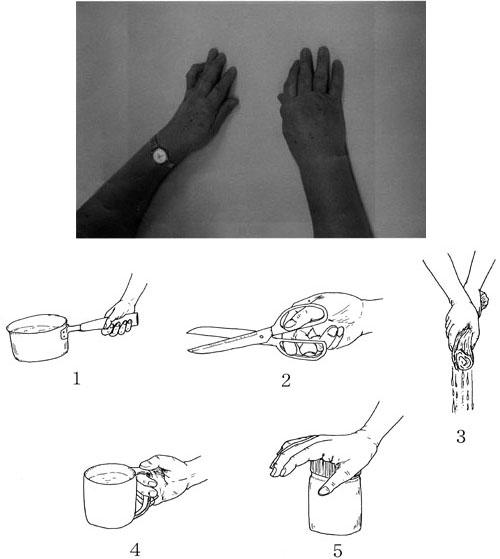

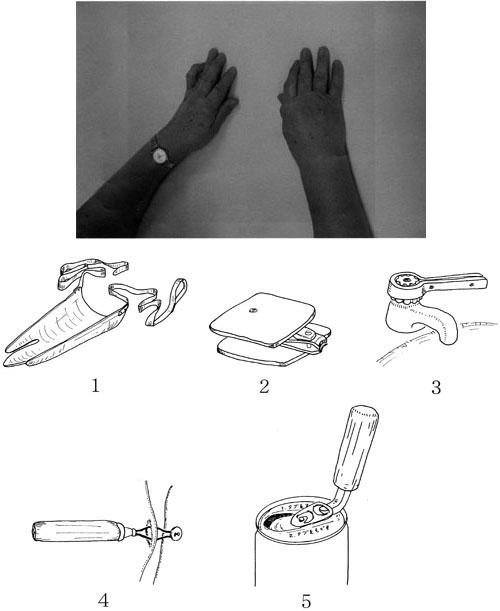

65歳の女性。関節リウマチで外来通院中。上肢の関節可動域制限と手指の変形を認める。手指変形を写真に示す。この患者の生活指導で正しいのはどれか。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第40問

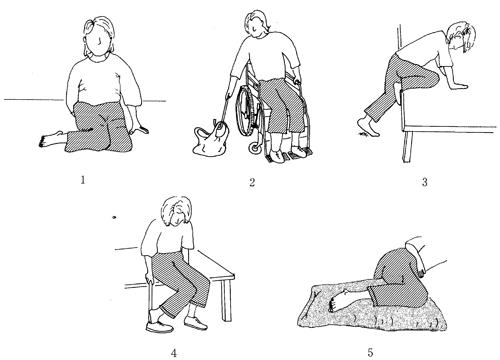

右変形性股関節症で人工股関節置換術を受けている。この患者に対する指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第16問

75歳の女性。日常の買物は独歩で外出していたが、階段で転倒し歩行不能になった。大腿骨頸部内側骨折と診断され、骨セメントを使用した人工骨頭置換術が施行された。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 術直後の関節可動域訓練は股関節内転を避ける。

2: 術翌日から大腿四頭筋の等尺性筋力増強訓練を行う。

3: 合併症がなければ術後1週以内に立位訓練を開始する。

4: 部分荷重1/3開始と同時に階段昇降訓練を開始する。

5: 術前後を通して呼吸機能の維持・向上を図る。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第10問

75歳の女性。自宅の浴室で転倒し右大腿骨頸部を骨折したため人工股関節置換術(後外側アプローチ)が施行された。担当医からは患側への全荷重が許可されている。この患者に対するADL指導で正しいのはどれか。

1: 割り座で靴下をはく。

2: 和式の畳生活を勧める。

3: 靴ひもを結ぶときはしゃがむ。

4: 椅子は座面の低いものを使用する。

5: 階段を下りるときは右足を先に下ろす。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第19問

85歳の女性。玄関で転倒し、大腿骨頸部内側骨折(ガーデンステージIV)と診断され、セメント使用の人工骨頭置換術を受けた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 早期の立位訓練

2: 早期から自力での側臥位を許可

3: 股関節の外転運動

4: 脱臼防止肢位の教育

5: 足関節の底背屈運動

- 答え:2

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

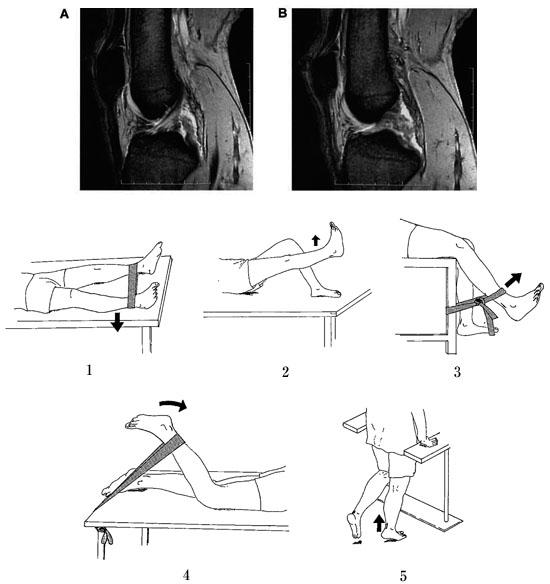

第46回午前:第6問

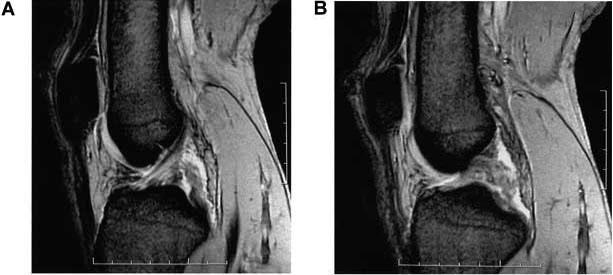

28歳の男性。野球のスライディングの際に右膝関節屈曲位で膝前面を強打し、疼痛が強く歩行不能になったため救急外来を受診した。治療開始から2週後のMRIを示す。治療開始から3週後。疼痛は軽減したが筋萎縮が残存している。この患者に行うべき筋力訓練で誤っているのはどれか。ただし、図の矢印は運動の方向を示している。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第17問

50歳の女性。慢性関節リウマチでスタインブロッカーのステージIII、クラスII。発症後2年経過。両膝に外反変形、両外反母趾がある。両手関節の痛みは強く、腫脹もあるが、平行棒内での歩行は可能。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節保護

2: 靴インサートの製作

3: 体幹伸筋群を中心とした筋力増強

4: 低い椅子からの立ち上がり訓練

5: 歩行器での歩行訓練

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第5問

28歳の男性。野球のスライディングの際に右膝関節屈曲位で膝前面を強打し、疼痛が強く歩行不能になったため救急外来を受診した。治療開始から2週後のMRIを示す。この患者で陽性となるのはどれか。

1: アプリヘンジョンサイン

2: 外反ストレステスト

3: 後方引き出し徴候

4: Lachmanテスト

5: Jerkテスト

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第20問

80歳の男性。右大腿骨骨折の手術後4週で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。初回訓練時の理学療法士(PT)と患者との会話を以下に示す。PT①「こんにちは。○○太郎さんですか。担当する理学療法士の△△花子と申します」患者「はい、○○太郎です。よろしくお願いいたします」PT②「交通事故で右の太ももの骨を骨折されて本当に大変でしたね」患者「はい」PT③「骨を固定する手術を受けてから4週間が過ぎましたが、右膝関節拘縮と筋力低下を起こし、歩行障害となっているのですね」患者「まだ足をついてはいけないと言われています」PT④「今日はこれから右膝の関節を柔らかくする運動と足の力を強くする運動、右足に体重を乗せないで歩く練習を行います。関節を曲げるときに少し痛いかもしれませんが、我慢ができないときには遠慮なさらずにおっしゃってください」運動実施〉患者「少し痛いのですが」PT⑤「すみませんでした。もう少し優しく行うように配慮いたします。運動の前に関節を温めておきますと痛みが少なくて済むことがありますので、担当医とよく相談して許可を得るようにいたします」理学療法士の発言で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第13問

82歳の女性。転倒して右股関節痛を訴えた。エックス線写真を示す。疑うべき疾患はどれか。

1: 股関節脱臼

2: 坐骨骨折

3: 大腿骨近位部骨折

4: 恥骨結合離開

5: 恥骨骨折

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第17問

65歳の女性。関節リウマチで外来通院中。上肢の関節可動域制限と手指の変形を認める。手指変形を写真に示す。この患者の上肢関節可動域制限とリーチ範囲の低下を補うための自助具で適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第17問

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。実施した検査を図に示す。矢印は力を加えた方向を示す。この検査で陽性が確認された。他に損傷がなかった場合、優先すべき治療はどれか。

1: 安静固定

2: 水中歩行練習

3: 大腿四頭筋の強化

4: 超音波療法

5: ハムストリングスの強化

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第62問

変形性股関節症に対する人工関節全置換術後早期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 股関節を内転位に保持する。

2: 骨セメントを使用した場合は荷重開始を遅くする。

3: 術直後から車椅子移動を行う。

4: 大腿四頭筋の等尺性収縮を促す。

5: 拘縮予防のための股関節回旋の可動域訓練を行なう。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する