第39回午後第14問の類似問題

第42回午後:第14問

右冠状動脈が支配する部位で正しいのはどれか。

1: 中隔前2/3

2: 左室側壁

3: 左室下壁

4: 左房

5: 前乳頭筋

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第13問

下大静脈に直接入る静脈で誤っているのはどれか。

1: 奇静脈

2: 肝静脈

3: 腰静脈

4: 腎静脈

5: 総腸骨静脈

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第15問

正しいのはどれか。2つ選べ。

1: リンパ節には皮質と髄質とがある。

2: リンパ管には弁がほとんどない。

3: 胸管は乳び槽から起こる。

4: 胸管は右鎖骨下静脈に入る。

5: 右腰リンパ本幹は右リンパ本幹に入る。

- 答え:1 ・3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第57問

リンパの流れについて正しいのはどれか。

1: 腸リンパ本幹は右リンパ本幹に注ぐ。

2: 乳び槽は頭部のリンパを集める。

3: 胸管は左鎖骨下静脈に注ぐ。

4: 右上肢のリンパは胸管に注ぐ。

5: 右下肢のリンパは右リンパ本幹に注ぐ。

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第15問

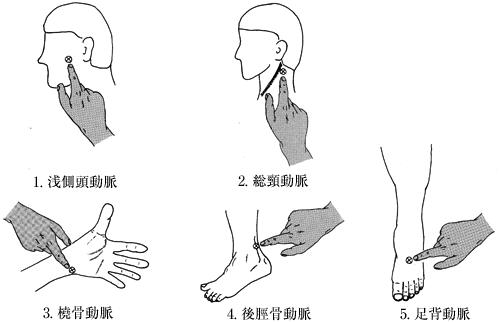

触診部位で誤っているのはどれか。

1: 浅側頭動脈 - 外耳孔の前方

2: 上腕動脈 - 上腕前面橈側部

3: 橈骨動脈 - 前腕掌側外側遠位部

4: 大腿動脈 - 大腿三角内

5: 後脛骨動脈 - 足関節内果後方

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第57問

表在静脈はどれか。

1: 総腸骨静脈

2: 外腸骨静脈

3: 大腿静脈

4: 膝窩静脈

5: 大伏在静脈

- 答え:5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第53問

中間楔状骨に接するのはどれか。

1: 距骨

2: 脛骨

3: 舟状骨

4: 踵骨

5: 腓骨

- 答え:3

- 解説:中間楔状骨は足根骨の一つで、内側・中間・外側楔状骨の中で最も小さい骨です。中間楔状骨に接するのは舟状骨で、足の内側に位置します。

- 距骨は中間楔状骨には接しておらず、足根骨の中で最も上に位置し、下腿の骨を支える役割を果たしています。

- 脛骨は下腿骨の内側に位置する長管骨であり、中間楔状骨とは接していません。

- 舟状骨は正解で、中間楔状骨に接しており、足の内側に位置します。内側から、内側・中間・外側楔状骨との3つの関節面が連続して並びます。

- 踵骨は足根骨の中で最も大きく、前後に長い不規則な直方体ですが、中間楔状骨とは接していません。前面には立方骨と関節するための立方骨関節面があります。

- 腓骨は下腿骨の外側に位置する長管骨であり、中間楔状骨とは接していません。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第78問

下肢の深部静脈血栓症により塞栓をきたすことが最も多い臓器はどれか。

1: 脳

2: 肺

3: 肝 臓

4: 心 臓

5: 腎 臓

- 答え:2

- 解説:下肢の深部静脈血栓症は、血栓が剥がれて肺に運ばれ、肺の血管で詰まることが最も多い。そのため、肺が最も塞栓を起こす臓器である。

- 脳は下肢の深部静脈血栓症による塞栓のリスクが高い臓器ではない。血栓が脳に達することは稀である。

- 肺は下肢の深部静脈血栓症による塞栓が最も多い臓器である。血栓が剥がれて肺に運ばれ、肺の血管で詰まることが多いため、正解である。

- 肝臓は下肢の深部静脈血栓症による塞栓のリスクが高い臓器ではない。血栓が肝臓に達することは稀である。

- 心臓は下肢の深部静脈血栓症による塞栓のリスクが高い臓器ではない。血栓が心臓に達することは稀であり、通過する部分が広いため詰まることが少ない。

- 腎臓は下肢の深部静脈血栓症による塞栓のリスクが高い臓器ではない。血栓が腎臓に達することは稀である。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第52問

骨折部の血流が障害されやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 脛骨粗面

2: 大腿骨頭

3: 坐骨結節

4: 手の舟状骨

5: 上腕骨大結節

- 答え:2 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する