答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

大分類

運動療法基礎

20問表示中

広告

6

第47回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

右下肢筋の伸張運動を行う際に、運動方法と伸張される筋の組合せで正しいのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

22

第47回 午後

|

理学療法士専門問題

標準

運動学習について正しいのはどれか。

1

理学療法士は患者に内在的フィードバックを与える。

2

内部モデルの形成には感覚フィードバックが必要である。

3

感覚情報がなくても新たな運動課題を学習することができる。

4

フィードフォワードは遂行中の運動の軌道修正に使用される。

5

指導者が与えるフィードバックは運動学習の成立に必須である。

34

第47回 午後

|

理学療法士専門問題

標準

短期間の固定後に生じた肘伸展制限に対する関節可動域運動で適切でないのはどれか。

1

上腕二頭筋の収縮を利用する。

2

上腕三頭筋の収縮を利用する。

3

前処置として温熱を加える。

4

手関節の可動域運動を行う。

5

短時間に強い伸張を加える。

42

第47回 午後

|

理学療法士専門問題

重要

理学療法介入法の説明で誤っているのはどれか。

1

CI療法(constraint-induced movement therapy)では、共同運動を抑制する装具を用いる。

2

サーキット・クラス・トレーニングでは、グループでいくつかの課題を順番に練習する。

3

課題指向型介入では、日常生活で遂行される具体的動作の練習を中心に行う。

4

トレッドミル部分荷重歩行練習では、懸垂装置を使用して歩行練習を行う。

5

二重課題法では、練習問題とそれ以外の課題とを同時に遂行させる。

18

第46回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

姿勢保持練習とそれによって強化しようとしている筋で誤っているのはどれか。

1

下腿三頭筋

2

ハムストリングス

3

大腿四頭筋

4

中殿筋

5

腹直筋

広告

48

第46回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

運動学習が進んだ段階で生じる変化で誤っているのはどれか。

1

視覚的手がかりへの依存度が減る。

2

別の課題への転移が容易になる。

3

注意の集中がより必要になる。

4

試行間のばらつきが減少する。

5

自己修正の精度が高くなる。

18

第46回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

筋肉に対する伸張法で誤っているのはどれか。

1

右大殿筋

2

右内転筋

3

右縫工筋

4

右大腿直筋

5

右腰方形筋

20

第46回 午後

|

理学療法士実地問題

低

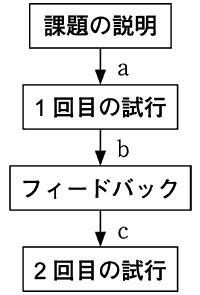

脳機能に低下のない患者が単純な運動課題を学習する過程を図に示す。a、b、cの時間変化とその効果との説明で正しいのはどれか。

1

aを短縮すると課題を理解しやすくなる。

2

bを短縮すると運動感覚を把握しやすくなる。

3

bを延長すると運動イメージを忘却しやすくなる。

4

cを短縮すると誤差修正がしやすくなる。

5

cを延長すると運動プログラムを保持しやすくなる。

24

第46回 午後

|

理学療法士専門問題

標準

両膝関節の屈曲可動域が0〜90°に制限されている患者に指導する床からの立ち上がり方法はどれか。

1

背臥位→蹲踞位(しゃがんだ姿勢)→立位

2

背臥位→蹲踞位(しゃがんだ姿勢)→高這い位→立位

3

四つ這い位→高這い位→立位

4

四つ這い位→膝立ち位→片膝立ち位→立位

5

横座り位→膝立ち位→片膝立ち位→立位

25

第46回 午後

|

理学療法士専門問題

重要

CPMの目的で適切でないのはどれか。

1

軟骨変性の予防

2

血栓症の予防

3

ROMの維持

4

筋力の強化

5

腫脹の改善

広告

47

第45回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

筋力増強で誤っているのはどれか。

1

筋力増強には意欲が影響する。

2

筋肥大は赤筋線維で生じやすい。

3

増強法には過負荷の原則が適用される。

4

等速運動では角速度の遅い方が増強効果は大きい。

5

初期の筋力増強は運動単位の発射頻度の増加による。

49

第45回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

歩行訓練で正しいのはどれか。

1

脳性麻痺では四つ這いが可能となってから開始する。

2

関節リウマチの歩行浴は免荷のため頸下浸水とする。

3

脊髄小脳変性症の失調症では足部へ重錘を負荷する。

4

脳卒中片麻痺では症状が固定してから下肢装具を使用する。

5

二分脊椎で機能レベルがL5の場合はRGO(reciprocating gait orthosis)が適応となる。

50

第45回 午前

|

理学療法士専門問題

低

指導者が与えるKR(Knowledge of Results)の持つ作用でないのはどれか。

1

運動反応の変化を引き起こす。

2

運動感覚への注意を喚起する。

3

指導者への依存心を誘発する。

4

学習者の動機付けを高める。

5

認知的負荷を高める。

26

第45回 午後

|

理学療法士専門問題

重要

CPM(continuous passive motion)の目的として適切でないのはどれか。

1

拘縮の予防

2

筋力の強化

3

血行の改善

4

可動域の改善

5

軟骨変性の予防

48

第45回 午後

|

理学療法士専門問題

標準

関節モビリゼーションで誤っているのはどれか。

1

関節包内運動の制限は関節の遊び(joint play)の大きさで評価する。

2

関節包内運動が制限されている場合に適応となる。

3

関節の遊びが大きい位置で治療を開始する。

4

治療には緩やかな振幅運動を用いる

5

複数の関節を同時に治療する。

広告

96

第44回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

筋力増強法の原則について正しいのはどれか。

1

筋力増強初期の効果は筋肥大によって起こる。

2

等尺性運動では最大筋力の80%以上の負荷量を必要とする。

3

筋収縮速度の違いにかかわらず筋力増強効果は一定である。

4

DeLormeの漸増抵抗運動では1RMの50%以上の負荷量から始める。

5

過負荷による筋損傷は求心性よりも遠心性の収縮で起こりやすい。

98

第44回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

運動学習で誤っているのはどれか。

1

自己効力感は動機づけを高める。

2

誤差の平均値が減少すれば誤差のばらつきも減少する。

3

運動中に生じた感覚はフィードバックとして利用される。

4

指導者が頻回に与えるフィードバックは学習者の依存性を誘発する。

5

右手で練習した技能が左手でも上達するのは学習の転移による。

6

第43回 午前

|

理学療法士実地問題

低

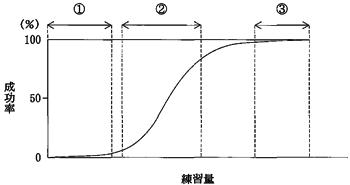

図に示す学習曲線について正しいのはどれか。2つ選べ。ア.課題が難しいと①の期間が短くなる。イ.①の時期は外的動機付けが重要である。ウ.②の時期は内的動機付けが高い。エ.③の時期は環境によって成功率が大きく変化する。オ.③の期間の長さはその後の成果の保持に影響を与えない。

1

ア

2

イ

3

ウ

4

エ

5

オ

8

第43回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

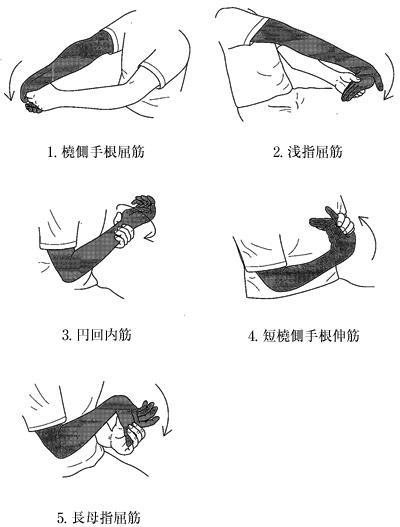

自己介助による筋の伸張法で誤っているのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

98

第43回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

運動学習の効率について正しいのはどれか。

1

休憩は多いほどよい。

2

覚醒度は高いほどよい。

3

フィードバックは多いほどよい。

4

練習動作の難易度は低いほどよい。

5

練習動作は基準課題に似ているほどよい。

広告