答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

検索元問題

第39回 午前 第9問

20件の類似問題

21歳の男性。8か月前、交通事故で頸髄損傷によって四肢麻痺となった。斜面台による起立訓練中に頭痛を訴え......

広告

6

第35回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

45歳の男性。3年前に受傷した頸髄損傷による完全四肢麻痺。在宅での訪問リハビリテーションの訓練中に突然激しい頭痛と著明な発汗とを認めた。取るべき対応で適切でないのはどれか。

1

血圧を測定する。

2

麻痺部の有害刺激の有無をみる。

3

膀胱が充満しているかをみる。

4

下肢を挙上して経過を観察する。

5

関連する医療機関に連絡する。

17

第44回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。発症10日目に数分の端座位保持が可能となったが、立位保持は介助でかろうじて可能であった。この時点で適切な治療計画はどれか。2つ選べ。

1

頸部右回旋位を徒手的に矯正する。

2

左上肢を意識させる。

3

左下肢をナイトブレースで固定する。

4

左下肢への荷重を促す。

5

電動車椅子操作の訓練を行う。

13

第38回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

25歳の男性。交通事故による脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。頸椎脱臼骨折の観血整復固定術後4日目。多発性肋骨骨折を合併し呼吸管理を行っている。早期理学療法で誤っているのはどれか。

1

タッピングによる排痰訓練を行う。

2

肩関節の自動介助運動を行う。

3

肩関節の可動域訓練は屈曲90°までに留める。

4

ベッドアップでの頭部挙上訓練を行う。

5

下肢の他動運動を行う。

11

第51回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅰ-1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理(リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく)を行いながら、ベッドアップを開始することとした。適切なのはどれか。

1

ベッドアップ前、動悸を訴えているが実施する。

2

ベッドアップ前、安静時SpO2が85%であったので実施する。

3

ベッドアップ後、脈拍が100回/分なので中止する。

4

ベッドアップ後、呼吸数が18回/分なので中止する。

5

ベッドアップ後、収縮期血圧が120 mmHgから170 mmHgに上昇したので中止する。

13

第39回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

34歳の男性。交通事故による脳外傷。救急入院後10日目。頭部MRI検査でびまん性軸索損傷および左前頭部の脳挫傷を認める。JCS(Japan coma scale)は、現在は20に回復しているが、呼吸状態は不安定。左上下肢には随意運動を認めるが、四肢に著しい痙縮を認め、上肢は屈曲位、下肢は伸展位の姿勢をとることが多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1

脳卒中右片麻痺と同様の回復を示すと予測する。

2

尖足予防のため夜間装具を用いる。

3

訓練前に意識状態、呼吸状態を確認する。

4

体位を調整して四肢筋緊張の緩和を図る。

5

立位訓練を進める。

広告

1

第34回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

60歳の男性。左中大脳動脈梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指I、下肢II。意識はJCS(Japan Coma Scale)で10。高次脳機能障害はない。初回の座位訓練を行う上で適切でないのはどれか。

1

ベッド上端座位でバランス訓練を行う。

2

脈拍が120/分以上であれば中止する。

3

収縮期血圧が開始前より40 mmHg上昇すれば中止する。

4

表情の変化を観察する。

5

欠伸が頻発したときは血圧の低下を疑う。

12

第42回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

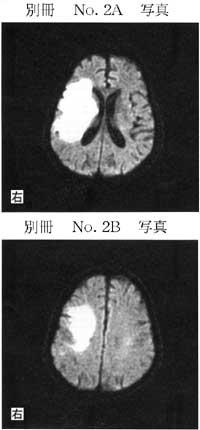

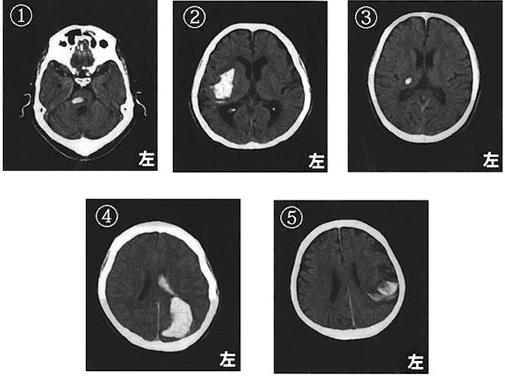

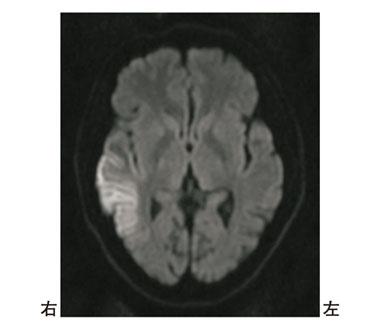

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。この時点で行う管理で誤っているのはどれか。

1

座位耐久性訓練

2

肩関節の可動域訓練

3

2時間毎の体位変換

4

下腿三頭筋のストレッチ

5

下腿に弾性ストッキング装着

9

第47回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

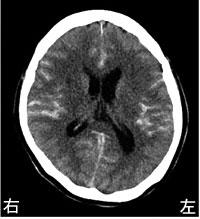

60歳の男性。仕事中に意識障害を発症したため、救急車で搬入された。緊急手術を行い順調に経過していたが、術後7日目に突然右片麻痺が出現した。入院時の頭部CTを示す。麻痺の原因として最も考えられるのはどれか。

1

正常圧水頭症

2

血管攣縮

3

脳内出血

4

脳挫傷

5

脳膿瘍

15

第39回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

20歳の男性。交通事故による脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)。受傷後6か月経過。理学療法で適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

33

第41回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

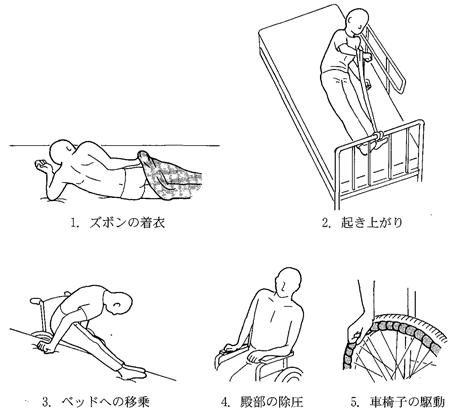

20歳の男性。大学でラグビーの練習中に頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)となった。受傷後3か月の理学療法指導で誤っているのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

広告

82

第57回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

標準

解説

リハビリテーション室で訓練中に意識を失った患者への対応としてまず行うのはどれか。

1

主治医に報告する。

2

ベッドに移動させる。

3

心臓マッサージを行う。

4

バイタルサインを確認する。

5

自動体外式除細動器〈AED〉を準備する。

解説を解放して詳細を表示

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説データを取得しています...

10

第48回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。入院翌日に理学療法が依頼された。JCSⅡ-10、血圧150/100 mmHg、脈拍90/分で、バイタルチェックを行いながら、理学療法を開始することになった。この日に行う訓練で適切なのはどれか。

1

ギャッジアップ訓練

2

車椅子座位訓練

3

健側下肢の筋力訓練

4

寝返り練習

5

下肢装具を装着しての立位訓練

9

第48回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。意識を回復した際に認められるのはどれか。2つ選べ。

1

左半側空間無視

2

右上肢麻痺

3

左下肢失調

4

相貌失認

5

失語症

22

第42回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

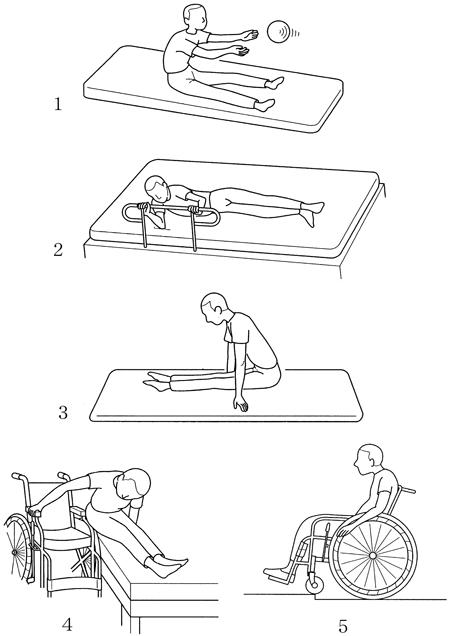

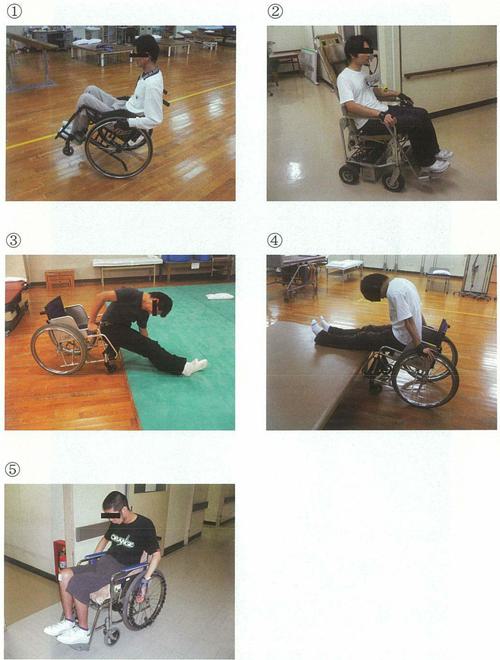

22歳の男性。6か月前にバイク事故で頸髄損傷となった。徒手筋力テスト上腕二頭筋が右5・左4、上腕三頭筋が右1・左1、長橈側手根伸筋が右2・左1であった。下肢は両側とも完全麻痺で、感覚脱失であった。バイタルサインは安定していた。車椅子訓練(別冊No.3①~⑤)を別に示す。正しいのはどれか。

1

①

2

②

3

③

4

④

5

⑤

44

第35回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

脳卒中の早期理学療法で誤っているのはどれか。

1

上下肢の他動運動は発症当日から可能である。

2

意識障害がなければ徐々に頭部挙上訓練を行う。

3

収縮期血圧は100 mmHgを超えないようにする。

4

脈拍は100/分以下に保つようにする。

5

悪心などの自覚症状の出現で直ちに中止する。

広告

30

第49回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

尿意のない頸髄損傷患者において尿意の代償とならない徴候はどれか。

1

発 汗

2

頭 痛

3

頻 脈

4

発作性高血圧

5

鳥肌立ち現象

16

第44回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。頭部CTを示す。この患者に該当すると考えられるのはどれか。

1

①

2

②

3

③

4

④

5

⑤

9

第34回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1

理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2

ひもはクロスバーに結ぶ。

3

一旦前進して止めるようにして上げる。

4

後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5

ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

14

第45回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

24歳の男性。5日前に交通事故で第4、5頸椎脱臼骨折となった。整復固定術を行って、頸椎の安定性は確保され、現在ICUで治療中である。意識は清明で人工呼吸器から離脱し、Frankel分類Bのレベルである。この時期における理学療法で適切でないのはどれか。

1

呼吸訓練

2

座位訓練

3

下肢筋力増強訓練

4

四肢関節可動域訓練

5

下肢への間欠的空気加圧

2

第56回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

72歳の女性。心原性脳梗塞。入院時、血圧145/78 mmHg、心拍数102/分、GCS E4 V5 M6、Brunnstrom法ステージ左上肢II、左下肢II、左上下肢筋緊張低下。入院時のMRIを示す。翌日に理学療法を行う場合、離床練習を中止すべき所見はどれか。

1

心拍数105/分

2

GCS E2 V2 M5

3

血圧160/72 mmHg

4

左上下肢筋緊張軽度亢進

5

Brunnstrom法ステージ左上肢III、左下肢III

広告