第47回午後第20問の類似問題

第47回午前:第14問

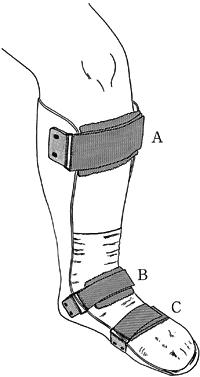

54歳の男性。脳卒中左片麻痺。足部に中等度の痙性があり、内反尖足位となっている。膝の上から圧迫を加えて装具を装着すると図のような状態となり、歩行練習の最後まで踵部が装具から離れることはない。装具のベルトをかける手順として適切なのはどれか。

1: A→B→C

2: A→C→B

3: B→A→C

4: B→C→A

5: C→A→B

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第44問

統合失調症について正しいのはどれか。

1: 症状寛解後は薬物治療を中止する。

2: 家族心理教育を行うことで再発率が低下する。

3: 精神病未治療期間の長短は予後と無関係である。

4: 服薬自己管理の練習は急性増悪期から開始する。

5: 障害者試行雇用〈トライアル雇用〉の対象にはならない。

- 答え:2

- 解説:統合失調症は、継続的な治療が必要な精神疾患であり、家族心理教育を行うことで再発率が低下することが知られています。また、精神病未治療期間や服薬自己管理の練習のタイミング、障害者試行雇用の対象についても理解が必要です。

- 選択肢1は間違いです。統合失調症の薬物治療は、症状が寛解しても中止せず、継続することが推奨されています。症状が再燃するリスクがあるためです。

- 選択肢2は正しいです。家族心理教育を行うことで、統合失調症の再発率が低下するとされています。家族が患者の病状や治療について理解し、サポートすることが重要です。

- 選択肢3は間違いです。精神病未治療期間は、短い方が予後が良いとされています。早期に適切な治療を受けることが、統合失調症の予後改善につながります。

- 選択肢4は間違いです。服薬自己管理の練習は、急性増悪期ではなく、症状が落ち着いてから行われることが一般的です。患者が自分の病状を理解し、適切な服薬管理ができるようになることが目的です。

- 選択肢5は間違いです。統合失調症の患者も障害者試行雇用〈トライアル雇用〉の対象となります。これにより、患者が働く機会を得られることで、社会復帰や生活の質の向上が期待されます。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第13問

70歳の女性。買い物での計算や自宅への道順を間違えるようになり、心配した家族に伴われて物忘れ外来を受診した。Alzheimer型認知症と診断され外来作業療法を開始した。患者は「どうして私がここへ来ないといけないの」、「だまされた。帰りたい」と訴えて興奮することが多い。この時期の患者に対する作業療法の目的として適切なのはどれか。

1: 食事動作の維持

2: 精神的混乱の軽減

3: 廃用症候群の予防

4: 非言語的交流の活用

5: 福祉用具の適用評価

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第39問

9歳の男児。自閉症。外来通院時に作業療法を実施することとなった。作業療法室では落ち着きなく歩き回り、周囲の物音や人の数などの環境の変化によって自分の手を噛んだり、手で頭を打ったりすることがある。紙折りに取り組ませてもごく短時間しかできない。開始当初の留意点として適切でないのはどれか。

1: 作業手順を単純にする。

2: 粗大動作を多くする。

3: 作業台を整頓しておく。

4: 短時間で完成する作業にする。

5: 共同作業に参加させる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第18問

52歳の男性。アルコール依存症。45歳ころから入退院を繰り返し離婚した。単身生活になって飲酒が一層激しくなり、食事も摂らず泥酔状態が続くところを保護されて入院した。離脱症状が消失した時点で作業療法が開始されたが、落ち込んだ様子や自己中心的な行動がみられたり、理由なく作業療法を欠席したりすることがある。この時点での作業種目で適切なのはどれか。

1: 散歩

2: 革細工

3: パソコン操作

4: バレーボール

5: 院内新聞の編集

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第13問

66歳の男性。要介護1となり介護老人保健施設に入所した。入所1週後、作業療法士によるリハビリテーションを行うために機能訓練室に来室した際、動作の緩慢さと手指の振戦が観察された。妻は本人が中空に向かって「体操服姿の小学生がそこにいる」と言うのを心配していた。本人に尋ねると、見えた内容について具体的に語っていた。疾患として考えられるのはどれか。

1: Creutzfeldt-Jakob病

2: Alzheimer型認知症

3: Lewy小体型認知症

4: 意味性認知症

5: 正常圧水頭症

- 答え:3

- 解説:この患者は、動作の緩慢さと手指の振戦などのParkinson症状がみられるほか、「体操服姿の小学生がそこにいる」などと言った、ありありとした幻視がみられている。これらの症状から、Lewy小体型認知症が最も考えられる疾患である。

- Creutzfeldt-Jakob病は、遺伝性の感染型プリオン蛋白と、その汚染臓器の移植により生じる。中高年が無関心、行動異常で発症し、認知症症状、錐体路・錐体外路症状が急速に進行し、植物状態となる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Alzheimer型認知症は「物忘れ」のような記銘力や近時エピソード記憶障害に始まり、作業能率の低下、行為の障害、失行・失認、健忘性作話などが特徴である。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Lewy小体型認知症は、記憶の再生の障害が目立ち、認知機能の動揺、視覚認知障害(幻視)、抑うつ状態が特徴である。この患者の症状(動作の緩慢さ、手指の振戦、幻視)はLewy小体型認知症の特徴と一致するため、正しい選択肢である。

- 意味性認知症は、側頭葉優位型の前頭側頭葉変性症で、物品呼称の障害、単語理解の障害を呈し、これらにより日常生活が阻害されている状態である。また、対象物に対する知識の障害や表層性失読・失書がみられることもある。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 正常圧水頭症は、脳脊髄液の循環不全により歩行障害、認知症、尿失禁などの症状がみられる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第44問

統合失調症の回復過程の急性期における作業療法として適切なのはどれか。

1: 身体感覚の獲得

2: 現実への移行の準備

3: 身辺処理能力の回復

4: 生活管理能力の改善

5: 対人交流技能の改善

- 答え:2

- 解説:統合失調症の回復過程の急性期における作業療法は、現実への移行の準備が適切である。急性期では、幻覚や妄想などの精神症状があり、現実との境界が曖昧な状態から、現実への移行の準備が行われる。

- 身体感覚の獲得は、急性期を過ぎて回復期前期に獲得を目指すものであり、急性期には適切ではない。

- 現実への移行の準備は、急性期に適切な作業療法である。患者にとって現実見当ができるように、刺激の少ない環境を整えることが重要である。

- 身辺処理能力の回復は、急性期に疲労した体力を回復させて、安全にADLが実行可能になった回復期に獲得を目指すものであり、急性期には適切ではない。

- 生活管理能力の改善は、身辺処理能力が回復し、家庭や社会で生活するために、回復期後期または維持期に改善させるものであり、急性期には適切ではない。

- 対人交流技能の改善は、ADLが身近な人たちとの環境で安定して遂行できるようになった回復期後期に、社会生活を予定しながら行われるものであり、急性期には適切ではない。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第16問

16歳の男子。高校に進学したが友人関係のトラブルが続き不登校となった。校医に相談し精神科を受診したところ、対人関係技能の低さ、こだわりの強さ、感覚過敏などを指摘され、作業療法に参加することとなった。この患者でみられる行動の特徴として正しいのはどれか。

1: 相手に気を遣い過ぎる。

2: 本音と建前を区別できない。

3: 葛藤に満ちた対人関係を結ぶ。

4: 他者の関心を集めようとする。

5: 否定的評価を受ける状況を避けようとする。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第92問

境界型人格障害の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 個別面接は患者の要求に応じて随時行う。

2: 作品作りを通して依存欲求を満たす。

3: 自傷行為がみられたら担当者を交代する。

4: 攻撃行動がみられたら解釈して患者に説明する。

5: 表現活動を通し衝動発散を促す。

- 答え:2 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第49問

急性の幻覚妄想状態が軽減してから1週間が経過した統合失調症患者に対して行う高校復学を目標とした外来作業療法導入時の目的として適切なのはどれか。

1: 余暇活動の促進

2: 社会参加の促進

3: 生活リズムの獲得

4: 対人スキルの向上

5: デイケアへの移行練習

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第80問

精神分裂病(統合失調症)患者の面接でみられる特徴的な症状はどれか。

1: 作話

2: 語間代

3: 吃音

4: 言語新作

5: 談話心迫

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第31問

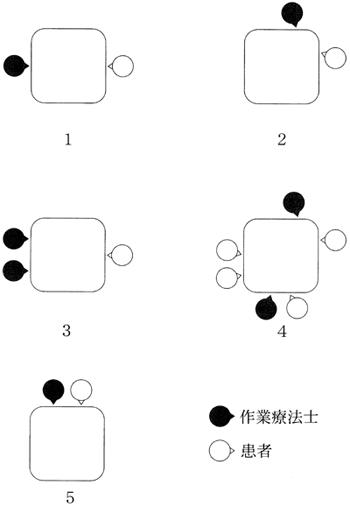

統合失調症(回復期前期)の患者に対する作業療法導入時の面接場面で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第14問

17歳の女子。統合失調症。授業中に突然叫び声をあげ、教科書と筆記用具を窓から投げ捨てた。両親が付き添い精神科病院に入院し、陽性症状の落ち着いた3週目に退院となり、精神科ショートケアに紹介された。通所2か月目から復学に向けた支援を開始した。適切でないのはどれか。

1: 心理教育に参加させる。

2: 特別支援学校に転校させる。

3: 再発防止プランを作成させる。

4: 修業年限の延長を視野に入れた計画を立てる。

5: 担当教師、家族および本人を交えたケア会議を開催する。

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第28問

65歳の女性。アルツハイマー型認知症。2年前から物忘れがひどくなった。散歩に行って自宅に帰れなくなってから、抑うつ的となり自宅から出たがらなくなった。日中の臥床傾向が強く、夜中に徘徊するようになったため入院となった。この患者の作業療法の目的で適切でないのはどれか。 ア.生活リズムの改善イ.身辺処理能力の改善ウ.対人関係能力の改善エ.作業遂行能力の改善オ.安心感の提供

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第19問

22歳の男性。職場でケアレスミスがあまりにも多いため、産業医の勧めで精神科を受診した。母親の話によると、幼少時から落ち着きがなく、小学校の担任から「人の話を聞いていない」、「順番を守れない」、「隣の子にちょっかいを出す」などと注意されたことがあり、大学でも提出物の締め切りを守れないなどといった問題から成績は悪かった。この患者に薬物療法を行う場合、最も適切と思われる向精神薬はどれか。

1: 気分安定薬

2: 抗うつ薬

3: 抗精神病薬

4: 抗不安薬

5: 精神刺激薬

- 答え:5

- 解説:この患者は注意欠陥・多動性障害(ADHD)の症状があるため、精神刺激薬が最も適切な治療薬となります。ADHDは、脳内の神経伝達物質であるドパミンやノルアドレナリンが不足し、神経伝達の調節異常が生じることによって、注意力の散漫や衝動的で落ち着きのない行動などの症状があらわれるとされています。

- 気分安定薬は主に双極性障害に用いられる薬であり、この患者の症状には適していません。

- 抗うつ薬は主にうつ病に用いられる薬であり、この患者の症状には適していません。

- 抗精神病薬は主に統合失調症に用いられる薬であり、この患者の症状には適していません。

- 抗不安薬は主に不安障害に用いられる薬であり、この患者の症状には適していません。

- 精神刺激薬はADHDの症状を改善するために用いられる薬であり、この患者に適切です。例えば、グアンファシンはα2Aアドレナリン受容体に作用し、シグナル伝達が増強することでADHDの症状が改善されると考えられています。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第85問

病状が安定している慢性期統合失調症患者が単身生活を始める場合に、優先して身に付けるべき技能はどれか。

1: 就業のための技能

2: 服薬管理の技能

3: 調理の技能

4: 余暇を楽しむ技能

5: 近所付き合いの技能

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第81問

精神分裂病(統合失調症)患者の作業場面で観察されるのはどれか。2つ選べ。 ア.注意の狭さイ.疲れやすさウ.興味の拡散エ.探索行動オ.他者への介入

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第14問

81歳の女性。1人暮らし。1年前からたびたび鍋をこがしたり同じ内容の電話を何回もかけたりすることがあった。娘が自宅を訪ねると、冷蔵庫の中に同じ食材がたくさん詰め込まれており、室内に衣服が散乱していた。本人が生気のない表情で座り込んでいたため来院した。この患者が外来作業療法に通うことになった。この時期の作業療法の目的で優先されるのはどれか。

1: 作業遂行機能

2: 対人関係

3: 知的機能

4: 役割遂行

5: 環境適応

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第39問

転換性障害患者の作業療法の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 集団活動が適している。

2: 依存関係が形成されやすい。

3: 症状の心理的意味を解釈する。

4: 要求が増えた場合は休止する。

5: 身体化症状に対しては対症療法を併用する。

- 答え:2 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する