第43回午前第28問の類似問題

第49回午後:第20問

26歳の女性。異性問題でリストカットを繰り返し入院となった。その後も病棟看護師に甘えたかと思えば暴言を吐く状態が続いている。入院後2週が経過して作業療法が処方された。この患者への対応として適切なのはどれか。

1: 集団プログラムへの参加を優先する。

2: 自分で考えて行動するよう働きかける。

3: 逸脱行動にはすぐに介入せず様子を見る。

4: 患者の希望に応じてプログラムを柔軟に変更する。

5: 作業療法士を攻撃する言動が生じたら担当を変更する。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第15問

40歳の男性。うつ病。意欲低下と睡眠障害が出現し会社を休職した。アパートで1人暮らしをしながらデイケア通所していたが、この1週間、デイケアも休みがちになり訪問の指示が出た。訪問時の評価で優先するのはどれか。

1: 生活リズム

2: 金銭の管理

3: 服薬の管理

4: 症状の再燃

5: 身辺処理技能

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第37問

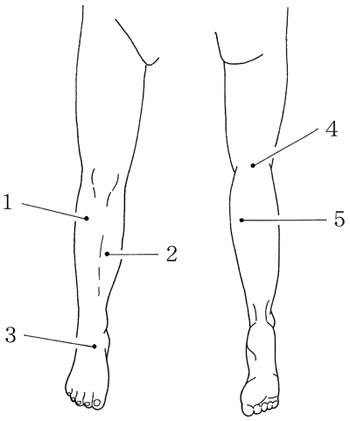

50歳の男性。生来健康であったが、大量飲酒で泥酔した翌朝から右下垂足を呈するようになった。この神経麻痺に対して低周波治療を行う際の運動点はどれか。

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第34問

70歳の男性。アルツハイマー型認知症。約1年前、家族に言動を注意されてからふさぎ込んだ。それ以来、家族との会話も少なくなった。最近、財布の置き場所を忘れたり、お湯を沸かそうとしてガスをつけたまま外出してしまうことが目立つようになった。1か月前、買い物に行ったまま自宅への帰り道がわからなくなり保護され入院した。作業療法の初期プログラム設定で適切でないのはどれか。

1: 患者の生活史を重視する。

2: 個別訓練から始める。

3: 自信が得られるようにする。

4: 作業には変化をつける。

5: 安心感のもてる作業環境をつくる。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第37問

25歳の女性。境界型人格障害。友人と些細なことで口論となり大量服薬して入院となった。症状が落ち着いてきたので、作業療法に参加することになった。この患者への作業療法で適切でないのはどれか。

1: 社会的な役割の体験

2: 試行錯誤の作業体験

3: 作業援助を受ける体験

4: 作業活動による成功体験

5: 自己肯定感を高める体験

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第32問

22歳女性。摂食障害。同僚との対人関係の悪化から過食が始まり、食費を乱費するようになり入院となった。入院後は入院を不満として拒食に転じたが、3か月後には退院可能になった。退院後、再び過食が始まり、盗食や下剤の乱用がみられ再入院となった。入院後直ちに作業療法が処方された。作業療法開始当初にみられないのはどれか。

1: 作業療法上の約束には一応従う。

2: 作業種目を自ら希望する。

3: 作業療法士に万能感を抱く。

4: 自己中心的な行動をする。

5: 作品の出来映えに満足感を抱く。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第37問

46歳の女性。知的障害。IQは75。23歳で結婚したが数か月で離婚。実家に戻ったが家出を繰り返し、家では易刺激的、多量に飲水をするようになり入院。退院後も大量服薬したり、相手かまわず電話をする。また、1日に40~50本喫煙し、ボヤを起こし再入院した。入院後2か月目に社会性の向上を目的に作業療法が処方された。作業中10~20分ごとにタバコを吸う。自分のタバコがなくなると他患者にねだり作業が進まない。このときの対応で適切なのはどれか。

1: 喫煙を全面禁止する。

2: 他患者から苦情がきたら禁煙する。

3: 持ってくるタバコの本数を増やす。

4: 吸う本数を他患者の前で決める。

5: 作業療法士の前で喫煙を許可する。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第33問

18歳の男子。大学入学後、サークル活動時に不潔恐怖が出現し、手洗いが頻回となり、1時間以上も続けるようになった。本人の希望で精神科を受診し、入院となった。1週後に作業療法が開始された。開始時の作業療法で正しいのはどれか。

1: 疲労軽減のため音楽を聴く。

2: 作業療法中の手洗い行為を禁止する。

3: 対人関係改善のためSSTを行う。

4: 意欲向上を目的として運動を行う。

5: 大学生活の過ごし方を話し合う。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第29問

42歳の女性。躁うつ病。高校卒業後からスーパーマーケットに勤務。30歳のとき躁状態で入院した。以後、躁状態またはうつ状態で6回入退院を繰り返した。今回は、パートタイムで働いていたが次第に不眠、抑うつ気分を呈するようになり入院した。入院から1か月後、作業療法が開始された。作業療法導入時の対応として適切でないのはどれか。

1: 作業療法の目標を取り決める。

2: 症状の変動を確認する。

3: 参加の意思を確認する。

4: 作業種目の決定を促す。

5: 作業の耐久性を評価する。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第17問

43歳の女性。うつ病。半年前に子供が1人暮らしを始めてから気分が落ち込み、布団で寝たままでいることが増えた。家事を夫が行うようになると、「夫に迷惑をかけている自分は生きている価値がない」と口にするようになり、夫に連れられ精神科クリニックを受診した。服薬治療が開始され、症状が改善してきたため外来作業療法が処方された。導入時の作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: スケジュール表に従った参加を促す。

2: 枠組みのある構成的作業を導入する。

3: 患者が作製した作品について賞賛する。

4: 意欲の低下が認められても作業遂行を促す。

5: 体調とともに気分も改善するため心配ないと励ます。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第20問

60歳の男性。脳梗塞による片麻痺と高次脳機能障害に対して理学療法を実施している。時折、能力以上の動作を行おうとするために転倒のリスクが指摘されていた。理学療法終了後、搬送担当者がわずかに目を離した間に立ち上がりバランスを崩して床に座りこんだが、明らかな打撲や血圧の変化はみられなかった。対応として適切でないのはどれか。

1: 家族に経過を説明する。

2: 再発防止の具体案を提案する。

3: 口頭で速やかに主治医へ報告する。

4: 発生した状況を詳細に文書で報告する。

5: 理学療法士に責任がないことを明確にする。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第31問

25歳の女性。境界型人格障害。手首の自傷行為の反復、睡眠薬遊びや万引きがある。「何でも良いからやれる仕事をやってはどうか」と言う母親に暴力を振るい、止めに入った父親の前で「死んでやる」と言って再び手首の自傷行為に及び入院した。入院後、穏やかになり作業療法が開始された。作業療法を開始する上で適切でないのはどれか。

1: チームの間でかかわり方の合意をしておく。

2: 実施時間を明確に決めておく。

3: 短期間で結果が得られるものを選ぶ。

4: 作業種目の選択を本人に任せる。

5: グループ作業を勧める。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第26問

18歳の女性。統合失調症。高校入学後成績が低下して不登校となり、自室に閉居しがちとなったため入院した。入院後3か月経過。時折、院内を徘徊しているが、日中は自室に閉じこもりがちである。この時点で作業療法が処方された。導入期に利用する作業種目で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.簡単な構成的作業イ.軽い身体運動ウ.創造的作業エ.肉体労働的作業オ.ゲーム・競争的作業

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第13問

22歳の女性。幼少期に両親と死別したが、祖父母の支援などで問題なく学校生活を過ごした。学業成績は良かったが、感情が不安定で自傷行為を繰り返し、精神科クリニックに通院しながら高校を卒業した。卒業後は事務職として就職したが、感情が不安定でしばしばトラブルを起こした。最近、些細なことで友人と喧嘩になり、激怒して大量服薬して入院となった。入院後、早期に作業療法が開始された。この患者にみられる特徴はどれか。

1: 完璧主義

2: 作為体験

3: 衝動行為

4: 脱力発作

5: 振戦せん妄

- 答え:3

- 解説:この患者は感情が不安定で自傷行為や衝動行為が見られるため、境界性パーソナリティー障害が予想されます。

- 完璧主義は全か無か思考とも言われ、うつ病の患者に見られる特徴です。この患者の症状とは一致しません。

- 作為体験は、他者や外部の力によって自分の意志とは無関係に行動や感情が操られていると感じる症状で、統合失調症に見られます。この患者の症状とは一致しません。

- 衝動行為は、感情のコントロールができずに突発的な行動をとることで、境界性パーソナリティー障害の特徴的な症状の一つです。この患者の症状と一致します。

- 脱力発作は、突然の筋力喪失による倒れる症状で、睡眠障害の一種であるナルコプレシーに見られます。この患者の症状とは一致しません。

- 振戦せん妄は、手足の震えや錯乱状態を伴う症状で、アルコールの離脱症状の一つです。この患者の症状とは一致しません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第16問

26歳の女性。結婚後に転居したアパートが古く汚れが目立っていた。食事の後片付け、掃除および手洗いをいくらやっても汚れが落ちていないのではないかと不安を感じるようになった。これらに長時間を要するようになり、生活に支障が出始めたため、夫に勧められて精神科を受診した。作業療法での対応として適切なのはどれか。

1: 自由度の高い作業を提供する。

2: 正確さを必要とする作業を提供する。

3: 手洗い行為が始まれば作業を中止させる。

4: 手洗い行為の原因についての自己洞察を促す。

5: 作業工程の確認は作業療法士が本人に代わって行う。

- 答え:1

- 解説:この問題は、強迫性障害のある患者に対して適切な作業療法を選択することが求められています。強迫性障害では、患者が細かなことにこだわらないようにし、自己肯定感が得られるような作業を提供することが重要です。

- 自由度の高い作業を提供することで、患者が自由に作業できる活動の中で、できるという自己肯定感が得られるようになります。これが適切な作業療法です。

- 正確さを必要とする作業を提供すると、患者の不安が増し、細部へのこだわりを増強させてしまう可能性があるため、適切ではありません。

- 手洗い行為が始まれば作業を中止させることは、症状の解消にはならず、適切な対応ではありません。中止する前に、患者ができている作業について話し合い、手洗い以外の行動について助言することが望ましいです。

- 手洗い行為の原因についての自己洞察を促すことは、患者自身も不合理なことを理解しているため、ストレスになります。この方法は適切ではありません。

- 作業工程の確認は作業療法士が本人に代わって行うことは、患者の依存を強めて不安感を増すことがあります。代理行為をしても同様であり、出来栄えにこだわらないようにさせることが重要です。この方法も適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第36問

23歳の女性。境界型人格障害。中学時代から対人関係が不安定で、不登校、家出、過量服薬、恋人との激しいけんかなどを繰り返してきた。今回、失恋を契機に睡眠薬自殺を図ったが、救命救急センターで意識回復し精神科へ入院した。左手首に数本の切創痕を認める。母親に甘えた態度をとったり、大声で怒鳴ったり、死にたいと言ったりする。治療目的で作業療法が依頼された。治療計画として適切でないのはどれか。

1: 個別プログラムを設定する。

2: 欲求充足から実用性のある作業に移行する。

3: 自由度の高い作業場面を設定する。

4: 共同作業で所属感をもたせる。

5: 結果が明確な作業種目を選ぶ。

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第20問

30歳の男性。統合失調症で5年前に幻覚妄想状態で家族に対する興奮があり、医療保護入院となった既往がある。退院後はほぼ規則的に通院し、毎食後服薬していたが、3か月前から治療を中断し、幻聴や被害関係妄想が悪化し、両親を自宅から閉め出して引きこもってしまった。注察妄想もあり本人も自宅から外出できない状況である。多職種訪問支援チームが1年前から関わっており、訪問は受け入れてもらえている。この患者への今後の介入で最も適切なのはどれか。

1: 本人の意思に関わらず、繰り返し服薬を強く促す。

2: 両親を自宅に同行させ、その場で本人に両親への謝罪を促す。

3: 民間救急を利用し、中断していた精神科病院の救急外来に搬送する。

4: 本人の希望や生活上の困り事を根気よく引き出し、関係を深める努力をする。

5: 訪問頻度を減らし、本人が助けを求めるのを待って精神科外来に結びつける。

- 答え:4

- 解説:この患者は統合失調症であり、家族に対する興奮や幻聴、被害関係妄想が悪化している。適切な介入は、本人の希望や生活上の困り事を根気よく引き出し、関係を深める努力をすることである。

- 被害関係妄想がある場合は、本人の意思に反する関わりは避けるべきである。本人が実現したい生活の姿を共有し、その支援を行う。

- この患者は、家族に対して興奮したり、両親を自室から閉め出したりしていることから、病的体験には両親が関連している可能性が高いと考えられる。この段階で、本人の自発的な意思でないにも関わらず、家族に謝罪を促すのは望ましくない。

- この患者は、現時点で訪問支援を受け入れているため、民間救急を利用するまでの状況には至っていないと考えられる。

- 地域における生活支援においては、本人が生活の主体者として自己決定し、生きていく力をつけるように支援する。患者本人がどのような生活をしたいのか、何をしたいのか、何ができるようになりたいのか、などのニーズのアセスメントが重要である。また、同時に、患者と治療者の間で信頼関係を深められるようにする。

- 服薬は3か月前から自己中断しているため、訪問頻度を減らすことは怠薬による再発リスクを高める危険がある。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第17問

32歳の女性。統合失調症。大学卒業後商社に勤務していた。28歳ころから「心身ともに疲れる」と言うようになり、このころから幻聴が出現した。定期的に受診し服薬を続けていたが、1か月前から職場で自分の悪口を言われているような幻聴が増加したため休職し、外来作業療法が処方された。作業療法の評価で優先するのはどれか。

1: 生活歴

2: 基礎体力

3: 金銭管理能力

4: 対人関係能力

5: 余暇の過ごし方

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第44問

アルコール離脱直後の作業療法で最も優先すべきなのはどれか。

1: 内省

2: 仲間づくり

3: 体力づくり

4: 治療への動機付け

5: 生活設計の立て直し

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第34問

25歳の女性。解離(転換)性障害。23歳時に結婚し,24歳ころから頭痛、吐き気、四肢のしびれ感と麻痺が出現するようになった。母親への依存と反発が強い一方で、性格のおとなしい夫に対して不満が強い。今回、過量服薬が疑われる意識障害で入院したが、一般状態が安定したので作業療法が開始された。作業療法開始時の対応で適切なのはどれか。

1: しびれと麻痺の原因を聞く。

2: 過量服薬の理由を聞く。

3: 母親との関係を聞く。

4: 葛藤と症状の関係を話し合う。

5: 興味のある活動を聞く。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する