第42回午前第30問の類似問題

第57回午後:第18問

19歳の男性。てんかん及び軽度知的障害(IQ 60)。特別支援学校卒業後にクリーニング店に就職した。「接客態度が悪い」と注意されたことをきっかけに仕事に行けなくなり、引きこもりとなった。時々家族に暴力を振るうために、家族が主治医に相談して外来作業療法が処方された。本人、家族とも復職を希望している。この患者に対して優先すべき対応はどれか。

1: 暴力の内省を促す。

2: 対人技能の訓練を行う。

3: 注意力を高める作業を行う。

4: てんかんの疾病教育を行う。

5: 運動能力を高めるためのスポーツ活動を行う。

- 答え:2

- 解説:この患者は接客態度が悪いと注意されたことが引きこもりの原因であり、家族に暴力を振るっている。復職を希望しているため、対人技能の訓練を行うことで接客態度が改善され、引きこもりの解消と職場復帰が期待できる。

- 暴力の内省を促すことは重要だが、患者の知的能力(IQ 60)を考慮すると、反省して暴力的衝動を制御することは難しい。また、問題文からは作業療法士として対応する理由の背景が十分に読み取れない。

- 対人技能の訓練を行うことで、患者の接客態度が改善され、引きこもりの解消と職場復帰が期待できる。基本的な対人関係技能を身につけさせることは、復職への一歩となる。

- 注意力は対人関係の技能にも重要だが、問題文からは注意力が原因で生じたエピソードが十分にわからない。注意力を高める作業が患者の対人技能を高める関係性は不明。

- てんかんの疾病教育は重要だが、軽度知的障害のある患者にとって理解することは困難であり、引きこもりの原因とは関連が薄い。

- 運動能力を高めるためのスポーツ活動は心理的発散に役立つ可能性があるが、問題文には運動能力が原因となった作業療法で対処すべき課題の記述がないため、優先すべき対応ではない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第32問

32歳の女性。躁うつ病。18歳で発病。24歳で結婚し、2児をもうけ、スーパーで仕事をしていた。長男が小学校へ入学し、PTAの役員を引き受けた頃から仕事も忙しくなり、気分が高揚し外出や買い物が頻繁となった。心配した夫とともに受診し、入院となった。入院2週目、高揚気分は徐々に治まり、本人から「手芸がしたい」という希望があり、作業療法が開始された。1か月後に集団作業療法を行うことになった。面接で「子供たちのために早く退院したい」と希望を述べた。このときの評価すべき内容で適切でないのはどれか。

1: 疲労度

2: 集中力

3: 感情のコントロール

4: 対人関係

5: 就労能力

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第15問

70代の女性。Alzheimer型認知症の診断を受けデイケアを利用しながら自宅で生活を続けている。独歩での移動は可能であるが、屋外では道に迷う。IADLは全介助である。感情のコントロールができなくなり、デイケア施設職員に文句を言ったり介護に抵抗することもある。この患者に対するデイケアプログラムで優先すべき目標はどれか。

1: 気分の安定

2: 買い物の練習

3: 対人関係の改善

4: 家事動作の練習

5: 短期記銘力の向上

- 答え:1

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第12問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。錐体路徴候を認め、室内では車椅子での移動はかろうじて可能だが、患者の話す声はようやく聞き取れる程度である。夫と息子は、自宅で自営業を営んでいるため、仕事の忙しい時間帯の家事はヘルパーを頼んでいる。この患者の日常生活の支援で適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字盤の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第11問

51歳の男性。仕事中に3 mの高さから転落し、外傷性脳損傷を生じ入院した。受傷2週後から作業療法を開始した。3か月が経過し運動麻痺はみられなかったが、日付がわからない、1日のスケジュールを理解できない、感情のコントロールが難しい、複雑な作業は混乱してしまうなどの状態が続いた。作業療法で適切なのはどれか。

1: 静かな環境で行う。

2: 新規課題を毎日与える。

3: 複数の作業療法士で担当する。

4: 不適切な言動には繰り返し注意する。

5: 集団でのレクリエーション活動を導入する。

- 答え:1

- 解説:この患者は外傷性脳損傷により記憶障害、前頭葉機能障害、遂行機能障害が見られるため、静かな環境で行う作業療法が適切である。

- 静かな環境で行うことは、感情のコントロールが難しい患者にとって適切であり、外界からの刺激量を調節し感情の高ぶりが生じにくくなる。

- 新規課題を毎日与えることは、この患者にとって混乱を招く可能性があるため適切ではない。長期的に慣れ親しんだ活動が適する。

- 複数の作業療法士で担当することは、患者が混乱する可能性があるため適切ではない。担当する作業療法士は一人とし、作業の指示も統一した方法で行うべきである。

- 不適切な言動に対して繰り返し注意することは、患者の感情を逆なでする可能性があるため適切ではない。注意する際は、自尊心を損なわないように配慮するべきである。

- 集団でのレクリエーション活動は、作業が複雑になりやすく、処理すべき情報も過多となるため、個別対応のほうが望ましい。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第20問

60歳の男性。脳梗塞による片麻痺と高次脳機能障害に対して理学療法を実施している。時折、能力以上の動作を行おうとするために転倒のリスクが指摘されていた。理学療法終了後、搬送担当者がわずかに目を離した間に立ち上がりバランスを崩して床に座りこんだが、明らかな打撲や血圧の変化はみられなかった。対応として適切でないのはどれか。

1: 家族に経過を説明する。

2: 再発防止の具体案を提案する。

3: 口頭で速やかに主治医へ報告する。

4: 発生した状況を詳細に文書で報告する。

5: 理学療法士に責任がないことを明確にする。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第14問

50歳の男性。アルコール依存症。大学を卒業後、就職したころから飲酒が始まる。転勤で一人暮らしになってから飲酒量が増加し、仕事もやめ昼夜問わずに飲み続けるようになった。その後、精神科病院を受診し入退院を繰り返す。主治医には「酒はもうやめます」と言いながらも退院後に再飲酒していた。作業療法士には「酒をやめたいのは本当だが、退院しても仕事が見つからないのでつい飲んでしまう。何とかしてほしい」と話す。この患者の心理状態として最も適切なのはどれか。

1: 否 認

2: 共依存

3: 両価性

4: 自己中心

5: 刹那主義

- 答え:3

- 解説:この患者はお酒をやめたい気持ちとそれでも飲んでしまうという両方の気持ちがあるため、両価性が最も適切な心理状態と言えます。

- 否認は、人が不快な事実に直面した際に、それを真実だと認めず拒否することです。この患者はお酒をやめたいという気持ちを表明しているため、否認ではありません。

- 共依存は、依存症者に必要とされることに存在価値を見いだし、ともに依存を維持している周囲の人間の在り様を指します。この患者自身が依存症者であり、共依存ではないため、この選択肢は適切ではありません。

- 両価性は相矛盾した2方向の心的内容が同時に認められる精神心理症状です。この患者は「飲みたい気持ち」と「やめたい気持ち」の2方向の心的内容を話しているため、両価性が最も適切な心理状態と言えます。

- 自己中心は、物事を自分の都合のよいように解釈し、他の人に配慮しないことを指します。この患者はお酒をやめたいという気持ちを表明しており、自己中心ではないと言えます。

- 刹那主義は、過去も将来も考えず、現在の瞬間の感情のままに生きようとする考えを指します。この患者はお酒をやめたいという気持ちを持っており、刹那主義ではないと言えます。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第35問

23歳の女性。境界型人格障害。中学時代から対人関係が不安定で、不登校、家出、過量服薬、恋人との激しいけんかなどを繰り返してきた。今回、失恋を契機に睡眠薬自殺を図ったが、救命救急センターで意識回復し精神科へ入院した。左手首に数本の切創痕を認める。母親に甘えた態度をとったり、大声で怒鳴ったり、死にたいと言ったりする。治療目的で作業療法が依頼された。この症例に認められない症状はどれか。

1: 情緒不安定

2: 薬物乱用

3: 退 行

4: 行動化

5: 強迫症状

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第19問

26歳の女性。異性問題でリストカットを繰り返し入院となった。その後も病棟看護師に甘えたかと思えば暴言を吐く状態が続いている。入院後2週が経過して作業療法が処方された。この患者にみられやすいのはどれか。

1: 心気症

2: 注意障害

3: 強迫症状

4: させられ体験

5: 見捨てられ恐怖

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第14問

52歳の男性。アルコール依存症。7年前から飲酒量が増え、コントロールがつかず昼から飲むようになり、2年前に会社を辞めた。2か月前から連続飲酒の状態となったため、家族に付き添われて精神科を受診し入院した。離脱症状が改善されたため作業療法を開始した。この時期にみられやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 過度な頑張り

2: 感情の平板化

3: 自己評価の低下

4: 基礎体力の低下

5: 主体的な役割行動

- 答え:1 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第14問

53歳の男性。うつ病の診断で10年前に精神科通院治療を受けて寛解した。1か月前から抑うつ気分、食思不振、希死念慮があり、入院して抗うつ薬の投与を受けていた。1週前からパラレルの作業療法に参加していたが、本日から他患者に話しかけることが増え、複数の作業療法スタッフに携帯電話番号など個人情報を尋ねてまわるようになった。「食欲も出てきた」と大声を出している。この時点での作業療法士の対応として最も適切なのはどれか。

1: 食欲が戻ったので調理実習を計画する。

2: その場で作業療法室への出入りを制限する。

3: 患者との関係作りのため携帯電話番号を教える。

4: 担当医や病棟スタッフに状態の変化を報告する。

5: 行動的となったことを本人にポジティブ・フィードバックする。

- 答え:4

- 解説:この患者はうつ病の治療を受けていたが、躁病相の症状が現れ始めている。そのため、適切な対応は担当医や病棟スタッフに状態の変化を報告し、今後の対応について検討することである。

- 食欲増進は躁病相によるものと考えられるため、調理実習を計画することは患者の症状を増強させる可能性があり、望ましくない。

- 患者の要求に対してすぐに制限をかけることは、欲求不満を拡大させ、反発や攻撃性を強化するため、すぐに作業療法室への出入りを制限すべきではない。

- 躁病相の症状が現れた患者に対しては、行動の枠組みを守るようにする。患者が枠組みを超えた要求をしてきた際には、きっぱりとした態度で要求を断る必要がある。

- 患者の状態が躁病相に変化していることから、担当医や病棟スタッフに状態の変化を報告し、今後の対応について検討する必要がある。これが最も適切な対応である。

- 患者が行動的になったのは躁病相になったためと考えられる。ポジティブ・フィードバックすることで、症状をさらに強めてしまうこともあるため、望ましくない。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第14問

24歳の女性。統合失調症。1年前に職場の対人関係のストレスから発症した。現在は休職し、外来通院をしている。嫌がらせをされているという被害妄想は薬物療法により消失したが、ちょっとした周りの表情やしぐさを見て「周りの人が私のことを言っているような気がする」という猜疑的な言動はみられている。そこで主治医の判断により、認知機能の改善を目的に週1回、外来作業療法を利用したプログラムに参加することになった。この患者の治療目的に合ったプログラムとして適切なのはどれか。

1: ACT〈assertive community treatment〉

2: Empowerment approach

3: IPS〈individual placement and support〉

4: SCIT〈social cognition and interaction training〉

5: WRAP〈wellness recovery action plan〉

- 答え:4

- 解説:この患者は統合失調症で対人関係に猜疑的な言動が見られるため、認知機能の改善を目的とした治療が適切である。そのため、SCIT(social cognition and interaction training)が最も適切なプログラムである。

- ACT(assertive community treatment)は、統合失調症患者の社会復帰を目指すための地域密着型のチームアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- Empowerment approachは、患者自身が自分の力を取り戻し、自立した生活を送ることを目的としたアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- IPS(individual placement and support)は、統合失調症患者の就労支援を目的としたプログラムであり、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- SCIT(social cognition and interaction training)は、統合失調症患者の認知機能や対人関係スキルを改善することを目的としたプログラムであり、この患者の症状に対して適切な治療プログラムである。

- WRAP(wellness recovery action plan)は、患者自身が健康維持や回復のためのプランを立てるプログラムであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第34問

20歳の女性。境界性人格障害。中学時代から拒食、嘔吐、極端なやせとリストカットが始まり、不登校となった。摂食行動や不登校を注意されると、「自分の気持ちを誰も分かってくれない」と言い、リストカットをする。高校中退後もその状態が続いた。職に就かないことを母親に指摘されたのをきっかけに、薬物による自殺企図で入院となった。入院3か月後には、一応の安定がみられたため作業療法が開始された。参加2週間後、作業療法中に過呼吸症候群となった。その場は主治医の処置で症状が消失した。今後の対応について適切でないのはどれか。

1: 呼吸困難時の状況を患者に聞く。

2: 患者が望むときは時間外の面接も行う。

3: 場面設定に問題がないか再検討する。

4: 患者との治療関係を検討する。

5: 主治医、病棟スタッフと対応を話し合う。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第36問

24歳の女性。幼少時に母親から虐待を受けていた。高校中退後から仕事を転々としている。男性との関係は不安定で別れ話のたびに大量服薬を繰り返した。いつもむなしくて死にたい気持ちがあると自覚して、精神科クリニックを受診した。この患者にみられない特徴はどれか。

1: 理想化

2: 行動化

3: 身体化

4: 物盗られ妄想

5: ストーカー行為

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第13問

81歳の女性。1人暮らし。1年前からたびたび鍋をこがしたり同じ内容の電話を何回もかけたりすることがあった。娘が自宅を訪ねると、冷蔵庫の中に同じ食材がたくさん詰め込まれており、室内に衣服が散乱していた。本人が生気のない表情で座り込んでいたため来院した。最初に行うべき評価はどれか。

1: P-Fスタディ

2: 三宅式記銘力検査

3: PGCモラールスケール

4: MMSE(Mini-Mental State Examination)

5: PANSS(Positive and Negative Syndrome Scale)

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第14問

78歳の女性。Alzheimer型認知症。物忘れが激しくなるに従い、何をするにも介護者である夫に頼り、そばを離れない状態となった。そのため、主治医にデイケアを勧められ、通所を開始した。デイケア導入時に行う知的機能検査で適切なのはどれか。

1: WPPSI

2: WAIS-Ⅲ

3: Blessed dementia rating scale(DRS)

4: Mini mental state examination(MMSE)

5: Behavioral pathology in Alzheimer’s disease rating scale(BEHAVE-AD)

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第17問

50歳の男性。妻と二人暮らし。1年前に支店長に昇進してから仕事量が増え、持ち前の几帳面さと責任感から人一倍多くの仕事をこなしていた。半年前に本社から計画通りの業績が出ていないことを指摘され、それ以来仕事が頭から離れなくなり、休日も出勤して仕事をしていた。2か月前から気分が沈んで夜も眠れなくなり、1か月前からは仕事の能率は極端に低下し、部下たちへの指揮も滞りがちとなった。ある朝、「自分のせいで会社が潰れる、会社を辞めたい、もう死んで楽になりたい」と繰り返しつぶやいて布団にうずくまっていた。心配した妻が本人を連れて精神科病院を受診し、同日入院となった。入院後1週間が経過した時に気分を聞くと、返答までに長い時間がかかり、小さな声で「そうですねえ」と答えるのみであった。作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 退職を勧める。

2: 気晴らしを勧める。

3: 十分な休息を勧める。

4: 自信回復のために激励する。

5: 集団認知行動療法を導入する。

- 答え:3

- 解説:この患者はうつ病の疑いがあり、心身の疲労回復に努める時期であるため、十分な休息を勧めるのが適切な対応である。

- うつ病の疑いがある患者には判断能力が減退していることがあるため、退職という重大な決断を勧めることは適切ではない。

- 返答までに長い時間がかかる状態の患者には、気晴らしを勧められることでも心理負担であるため、適切ではない。

- 患者は心理的に不活性であり、「もう死んで楽になりたい」と思い詰めている状況であるため、十分な休息を勧めることが適切である。

- 患者は個人の限界に達して職能が破綻していることから、激励することは患者を心理的に追い詰めてしまうことになるため、適切ではない。

- 患者が自分のペースや能力を超えて活動しようとすることが予測されるため、集団での活動は避けた方が良い。集団認知行動療法を行うとすれば、患者の症状が明らかに回復に向かい、自分の気持ちと現実との関係性をポジティブに認識できる時期からでも良い。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第1問

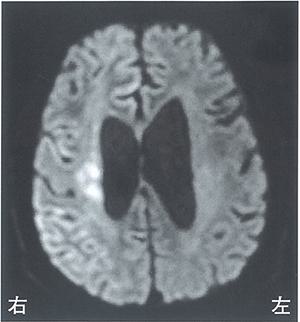

85歳の女性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。入院後、意識は回復した。発症後2時間のMRI拡散強調像を示す。今後この患者に生じる可能性の高い症状はどれか。

1: 拮抗失行

2: 左右失認

3: 運動性失語

4: 社会的行動障害

5: 左半側空間無視

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第29問

46歳の男性。アルコール依存症。以前から大酒家で、糖尿病、高脂血症および肝障害があった。出張先で連続飲酒状態になり、家族と会社嘱託医師の勧めでアルコール専門病棟に初回入院。離脱症状が治まって1週後、作業療法に参加となる。順調に経過し2か月後に退院予定となったが、職場で断酒を継続することの不安や困難を訴えてきた。このときの対応で適切でないのはどれか。

1: 作業場面で指導的役割をもたせる。

2: 自助グループへの参加を勧める。

3: 不安の内容を具体的に聞く。

4: 飲酒欲求への対応策を考える。

5: 飲酒場面に対応するためのロールプレイをする。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第11問

71歳の女性。独居。臥床傾向となり、訪問作業療法が依頼された。畳の上に布団を敷いて就寝しており、床からの立ち上がりは台につかまり実施していた。セルフケアは時間がかかるが実施可能である。家事は簡単な炊事を行い、洗濯を時々行う程度であった。生活機能の拡大に向けて、作業療法士が行う指導で最も優先されるべきものはどれか。

1: ベッドを導入させる。

2: 運動習慣を確立させる。

3: 食料品の買い出しを促す。

4: 家事動作を積極的に実施させる。

5: 地域活動への参加を促進させる。

- 答え:1

- 解説:この問題では、71歳の女性が臥床傾向であり、生活機能の拡大を目指すために作業療法士が行うべき指導を選ぶ必要があります。最も優先されるべき指導は、ベッドを導入させることです。

- 正解です。ベッドを導入することで、起居動作の労力を軽減させ、離床を促すことで活動性を高めるきっかけができます。

- 運動習慣を確立させることは重要ですが、この場合、即効性の観点から優先度として高くないため、選択肢2は正しくありません。

- 食料品の買い出しに関する情報が問題文にないため、選択肢3は正しくありません。

- 患者は炊事と洗濯を行う程度はできており、生活機能を拡大するために積極的に行うべき家事として優先すべきものは見当たらないため、選択肢4は正しくありません。

- 患者の地域活動への参加を優先的に進めるための条件が問題文にないため、選択肢5は正しくありません。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する