第39回午前第6問の類似問題

第35回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で適切でないのはどれか。

1: 前開きシャツは健側肢から着る。

2: 導入時にはニットのかぶり型上衣を用いる。

3: 長めのループ付きタオルで背中を洗う。

4: トイレ横壁のL字型手すりを使って移乗する。

5: 車椅子を健側上下肢で操作する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

42歳の女性。多発性硬化症。両側視神経萎縮を伴う四肢麻痺で移動は車椅子レベル。筋力低下が強く徒手筋力テストで上肢近位部は3+、遠位部は4。有痛性けいれんがある。作業療法で実施困難なのはどれか。 ア.七宝焼きでピアスを作る。イ.刻印面の小さな刻印で小銭入れの模様をつける。ウ.卓上織機でミニマフラーを作る。エ.ひも作りで小皿を作る。オ.ざる編みで籐カゴを作る。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第43問

脳卒中片麻痺の機能障害(impairment)に対する理学療法はどれか。

1: 歩行訓練

2: 関節拘縮の改善

3: 利き手の交換

4: 補装具の使用

5: 環境の改善

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第46問

脳卒中片麻痺患者の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 意識障害があれば座位姿勢はとらない。

2: 意識障害がなければ健側の自動運動を行う。

3: 半側空間無視があれば座位訓練は行わない。

4: 肩関節は関節可動域訓練を行わない。

5: 股関節は外旋位に保持する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第48問

ブルンストローム法ステージ(上肢・手指)と麻痺側上肢で実用的に可能な家事動作との組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢II・手指II-フライパンをコンロにかけて保持する。

2: 上肢III・手指III-シャツにアイロンをかける。

3: 上肢IV・手指III-テーブルの雑巾がけをする。

4: 上肢IV・手指IV-シンクの水栓をひねる。

5: 上肢V・手指V-包丁でジャガイモの皮をむく。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第13問

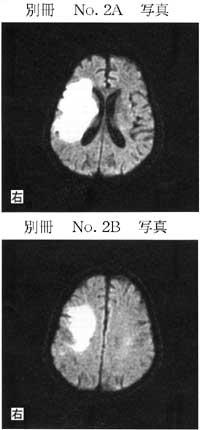

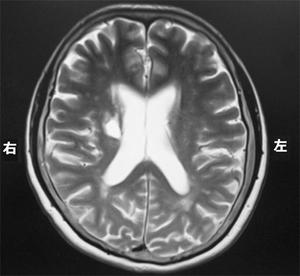

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。その後、意識状態が改善した。歩行が困難であるにもかかわらず、ひとりでベッドから立ち上がろうとする。この患者に認められる可能性が高い症状はどれか。

1: 右手は自由に動かせるが、ジャンケンのチョキが模倣できない。

2: 5つの物品の中から指示した物を選択できない。

3: 「左手足は動きますか」と聞くと「はい」と答える。

4: 指示に対して右手足をほとんど動かせない。

5: 眼鏡を見て「めがね」と呼称できない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第3問

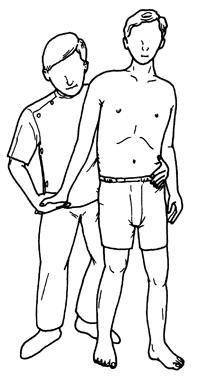

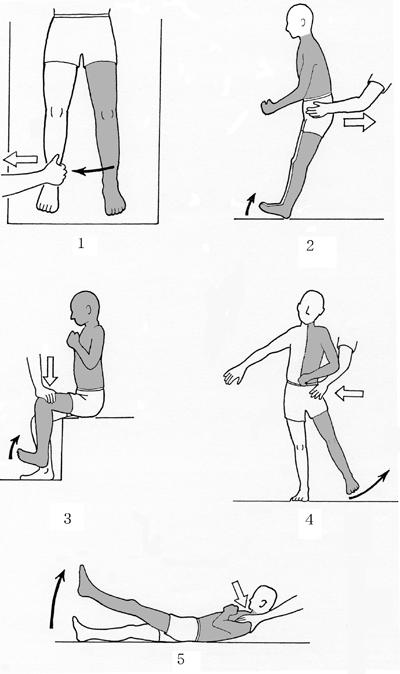

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

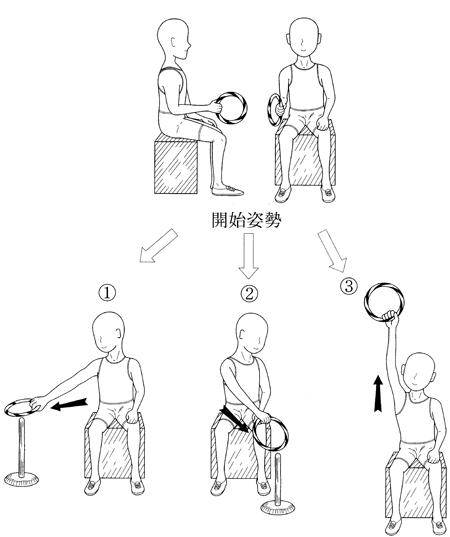

第43回午前:第8問

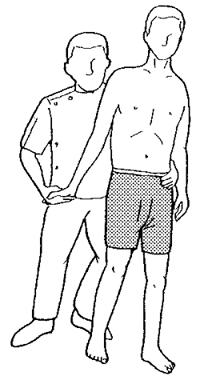

脳卒中による右片麻痺患者に対する上肢の随意性向上を目的としたアプローチで、易しい順に並んでいるのはどれか。

1: ①-②-③

2: ①-③-②

3: ②-①-③

4: ②-③-①

5: ③-②-①

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第16問

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルの脊髄損傷で四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位の保持と手すりを使用した立ち上がり動作は可能。食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守りが必要。衣服の着脱は介助があれば行える。自宅内は手すり歩行で移動し、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第12問

56歳の男性。数年前から頸椎椎間板ヘルニアを指摘されていた。昨日、自宅で転倒して突然に麻痺を呈した。頸髄損傷と診断され、主な損傷部位以下の機能はASIA機能障害尺度でBである。頸椎MRIを示す。正しいのはどれか。

1: 横隔膜の麻痺がある。

2: 肩をすくめることができる。

3: スプーンを握り食事ができる。

4: 棚の上の物をとることができる。

5: 頸部を回旋することができない。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

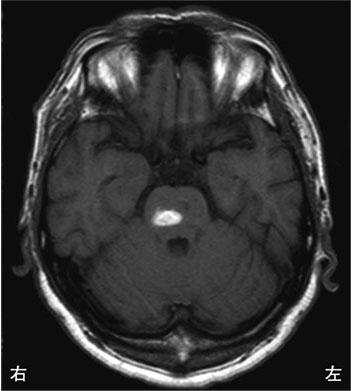

第50回午後:第5問

55歳の男性。突然のめまいを自覚し、歩行困難を呈したため搬送された。頭部MRIのTI強調像を示す。みられる所見はどれか。

1: JCSⅢ-100

2: 左顔面の痛覚低下

3: 左上肢の小脳失調

4: 右上肢の運動麻痺

5: 左下肢の深部感覚低下

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第5問

17歳の男子。2か月前に外傷性脳損傷。食事はスプーン使用。意識障害を脱して平行棒で歩行練習をしているが両踵が床に着かない。注意障害、発動性減退が目立つ。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側支柱付短下肢装具を作製する。

2: 日課に従って規則正しい生活を工夫する。

3: 実際的な生活場面を理学療法に取り入れる。

4: 誤りは直ちに大きな声で指摘する。

5: 外泊訓練を試みる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第3問

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。この画像で認められる脳梗塞の部位はどれか。

1: 視床

2: 内包

3: 被殻

4: 尾状核

5: 放線冠

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第39問

60歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。狭心症の既往がある。運動療法で誤っているのはどれか。

1: 訓練中は心電図をモニターする。

2: 運動負荷テストによって許容される最大心拍数を決定する。

3: 冷汗、顔面蒼白があれば訓練を中止する。

4: 訓練中に胸骨下部の痛みを訴えたら狭心痛を疑う。

5: 左肩他動運動は狭心痛を誘発する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第17問

左片麻痺患者。Brunnstrom法ステージ下肢V。正常な反応を引き出す方法として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第11問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促通している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第40問

脳卒中後の左片麻痺の患者が車椅子からベッドへの移乗動作を行う際の介助方法として適切なのはどれか。

1: 装具は外して行う。

2: 車椅子の後方から介助する。

3: 車椅子上で殿部を前方に移動させておく。

4: ベッドに対して車椅子を平行に設置する。

5: ベッドの高さは車椅子の座面より高くしておく。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第53問

脳卒中患者の障害と徴候との組合せで誤っているのはどれか。

1: シャツの袖をうまく通せない-着衣失行

2: 知っている人なのに声を聞かないとわからない-相貌失認

3: 指示による閉眼維持が困難である-運動維持困難

4: 移動時に左にある物にぶつかる-左半側無視

5: 麻痺がないのに指で模倣ができない-観念失行

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第14問

48歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後3年経過。スタインブロッカー機能障害度分類クラスIII。車椅子移動は介助。排泄動作の自立を目的に他院から紹介があり入院した。作業療法開始時に適切でないのはどれか。

1: ズボンの着脱訓練

2: 補高便座の利用

3: 家屋改造案の提示

4: 車椅子操作訓練

5: ポータブルトイレへの移乗訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第8問

48歳の女性。外傷性脳損傷後1か月経過。意識は清明。麻痺は認めない。ミニメンタルステート検査(MMSE)は30点。三宅式記銘力検査の正答は有関係対語10-10-10、無関係対語2-3-7。ベントン視覚記銘検査即時再生で正確数10・誤謬数0、15秒後の再生で正確数7・誤謬数3。この患者への新しい作業活動の選択で適切なのはどれか。

1: 季節感のあるグループ活動

2: 多くの口頭指示を必要とする活動

3: マニュアルがある活動

4: 絵パズルを用いた構成課題

5: 買物に必要な計算課題

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する