第37回午前第39問の類似問題

第34回午前:第40問

8歳の男児。学習障害。外来通院で作業療法を実施。聴覚的短期記憶に問題があり学校での課題の取り組みに困難を示している。知能検査は下位検査にばらつきがあるが発達遅滞は認められない。作業療法の留意点として適切でないのはどれか。

1: 課題に対する興味を持たせる。

2: 集団への参加を促す。

3: 自己評価の低下を防ぐ。

4: 本人の障害特性を家族や教師に説明する。

5: 学校の成績が良くなるように手伝う。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第17問

28歳の女性。産後うつ病。育児休暇中である。元来、何事にも手を抜けない性格。出産から4か月経過したころから、子どもの成長が気になり始め、夫に不安をぶつけるようになった。次第に「母親失格」と言ってはふさぎ込むようになったため、夫に連れられて精神科を受診し入院となった。1か月半後、個別的作業療法が開始となったが、手芸中に「私は怠け者」とつぶやく様子がみられた。この患者に対する作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 日記を取り入れる。

2: 育児の振り返りを行う。

3: 患者の不安な気持ちに寄り添う。

4: 家族の育児への協力方法について話し合う。

5: 性格による自己否定的考えについて話し合う。

- 答え:3

- 解説:産後うつ病の患者に対しては、患者の不安な気持ちに寄り添い、安心感を高めることが重要です。そのため、選択肢3が適切な対応となります。

- 日記を取り入れることは、一日を振り返るときに気分が落ち込みやすくなるため、この段階では適切ではありません。

- 育児の振り返りは、患者にとって陰性情動を惹起しやすいため、避けた方が良いです。

- うつ病患者に寄り添うことで、安心感を高めることができるため、選択肢3が適切な対応となります。

- 家族の育児への協力方法については、抑うつ感が高い時期を過ぎた後に行ったほうがよいため、この段階では適切ではありません。

- 自己の考えを振り返ることは、自己卑下している患者にとっては、それをさらに助長する危険があるため、適切ではありません。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第18問

20歳の男性。幼少期は一人遊びが多かった。小学校から高校までは成績は概ね良かったものの、正論的発言が多い、融通が利かないなどによって集団になじめず、いじめを受けることも多かった。大学に入ると、講義科目は問題ないが、演習科目のグループワークで相手に配慮した発言がうまくできず、メンバーから避けられることが多くなった。大学2年生になると、過去のいじめ体験を思い出してパニックになることが増え、自宅の自室に引きこもる状態となったため、母親に連れられて精神科を受診し、外来で作業療法が開始された。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ルールや取り決めを明示しておく。

2: 興味や関心のある活動を導入する。

3: 作業手順を言葉で細かく伝える。

4: 心理教育プログラムを行う。

5: パラレルな場を用いる。

- 答え:3

- 解説:この患者は自閉スペクトラム症(ASD)が考えられるため、作業療法においては、ルールや取り決めを明示する、興味や関心のある活動を導入する、心理教育プログラムを行う、パラレルな場を用いるなどの対応が適切である。ただし、作業手順を言葉で細かく伝えることは、混乱を招くことがあるため適切ではない。

- 自閉スペクトラム症に対する作業療法の導入では、あらかじめ約束事(ルール)を明示するとよい。これにより、患者が安心して活動に取り組むことができる。

- 作業療法の導入には興味・関心のある活動を用いて、治療・援助の目標や約束などを具体的に取り決めることが望ましい。これにより、患者が自分の興味に基づいて活動に取り組むことができる。

- 自閉スペクトラム症では、作業手順を言葉で細かく伝えても混乱することがある。言葉の場合はなるべく簡潔に、具体的表現で伝えたほうがよい。また、作業手順は図示するなど、言語以外の表記法を用いるとよい。この選択肢は適切でないため、答えとなります。

- 心理教育プログラムは、患者に症状の自己理解を促す点で適切である。これにより、患者が自分の状況を理解し、適切な対応ができるようになる。

- この患者は引きこもりがあるため、作業療法はパラレルな場で始めた方がよい。人と場を共有させつつ、人と同じことをしなくてもよい、制約の少ない場での作業を体験させ、他人との成功体験を重ねることで、集団の中で過ごすことに慣れていくと考えられる。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第17問

21歳の女性。統合失調症。大学でグループ課題の実習中に錯乱状態となり入院した。入院後2週からベッドサイドでの作業療法が開始され、入院後7週で症状が落ち着いたため退院することになった。しかし、眠気やだるさ、疲労感があり、一方で復学への焦りが強い。この時期の作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: デイケアでの集団活動を促す。

2: 自宅での過ごし方を指導する。

3: 復学準備の開始時期を話し合う。

4: 作業遂行の特徴を家族に伝える。

5: 外来作業療法で支援を継続する。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第35問

13歳の男子。恐怖症性不安障害。父親の転勤で中学転校時から、漠然とした不安感情が表れるようになった。ある日、授業中に動悸や息切れがひどくなり発作性の震えが出現、養護教諭のすすめで精神科クリニックを受診した。その後、不安発作が激しくなり不登校の日が続いた。主治医・両親・患者・学校側との相談の結果、クリニック付設デイケアに参加することになった。デイケア開始時に治療者が留意する点で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 年齢を考慮し他のメンバーには紹介しない。

2: 年齢を考慮しプログラムはスタッフが決める。

3: 発作時の対処をスタッフ間で話し合う。

4: 患者と治療設定を確認し合う。

5: 不登校と発作の関係を聴く。

- 答え:3 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第39問

8歳の男児。学習障害。外来通院で作業療法を実施。聴覚的短期記憶に問題があり学校での課題の取り組みに困難を示している。知能検査は下位検査にばらつきがあるが発達遅滞は認められない。作業療法を実施する上で適切でないのはどれか。

1: 課題に取り組んだ場合は積極的にほめる。

2: 視覚的な情報提示を多くする。

3: 繰り返し内容を口頭で説明する。

4: 指示は簡単にする。

5: 言われたことをノートに書くように指導する。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第18問

22歳の女性。幼少期から聞き分けの良い子だと両親に評価されてきた。完全主義であり、社交的ではないものの仲の良い友人はいた。中学生の時に自己主張をして仲間はずれにされ、一時的に保健室登校になったことがある。その後は優秀な成績で高校、大学を卒業したが、就職してからは過剰適応によるストレスで過食傾向になった。体重増加を同僚に指摘されてから食事を制限し、身長は170 cmだが体重を45 kg未満に抑えることにこだわるようになった。この患者への外来での作業療法士の関わりとして最も適切なのはどれか。

1: 幼少期の母子体験に触れる。

2: 作業療法の目的は半年間かけて伝える。

3: 体重測定の結果をグラフ化するのを手伝う。

4: 作業に失敗しても大丈夫であることを伝える。

5: 本人の作業療法での作品の背景にあるものを分析して伝える。

- 答え:4

- 解説:この患者は摂食障害であると考えられるため、作業療法士の関わりは患者の適応的な自己表現を保障し、自己評価を高める機会を提供することが重要です。選択肢4が最も適切な関わりです。

- 幼少期の母子体験に触れることは、患者を病的部分に直面させることとなり、心理的動揺を生じる危険があるため、適切ではありません。

- 作業療法の目的は早期に決定し、患者や他スタッフと共有すべきであり、半年間かけて伝えることは適切ではありません。

- 体重測定の結果をグラフ化させると、患者のこだわりが強まる危険があるため、適切ではありません。

- 作業に失敗しても自己の尊厳を損なうことはないことを伝え、患者の適応的な自己表現を保障することが、摂食障害患者に対して適切な関わりです。

- 作品の背景にあるものを分析して伝えることは、患者を病的部分に直面させることとなり、心理的動揺を生じる危険があるため、適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第19問

22歳の男性。注意欠如・多動性障害。大学卒業後に営業職に就いた。顧客との約束や書類を忘れるなどの失敗が続き、上司が度々指導をしても改善しなかった。子供のころから不注意傾向があり、母親は「しつけをしてこなかった自分に非がある」という。その後も失敗が続いて自信を喪失し、1週前から欠勤し精神科の受診に至った。入院となり作業療法が処方された。この時期の作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 仕事に適性がないと伝えて転職を勧める。

2: 休養に専念し職場復帰を焦らないように伝える。

3: 母親のしつけの失敗の影響が残っていると告げる。

4: 上司の指導方法が病気の誘因であることを説明する。

5: 職場復帰のために対人技能向上を目的とした作業活動を勧める。

- 答え:2

- 解説:注意欠如・多動性障害(ADHD)の患者で、不注意傾向から業務上の問題行動があって職場の指導では改善が見られない。患者は自信を喪失して欠勤していることから、自尊心の回復が対応すべき課題である。

- 患者は営業職に就いていたが、不注意傾向はどのような業務にも影響があり、転職しても解決にはならない。失敗が続いて自信を喪失している患者に転職を勧めると、自尊心を傷つけることになる。

- 入院した時期に作業療法が処方されており、急性期にあると推察される。急性期には休息させ心身の回復を図ることが重要である。この選択肢が正しい。

- 患者に現在の状況が母親の責任だと伝えたとしても、患者が損なった自尊感情を回復することにはならない。母親は自戒の念を述べているが、これが患者の能力と欠勤の原因と判断することは困難。

- 上司の指導方法が、患者の不注意と業務失敗の誘因とは言えない。また、業務上の失敗が患者の責任でないことが事実だとしても、それを急性期の患者に伝えても、患者は失敗を思い出しては内省を繰り返す危険がある。

- 急性期には、患者が逃避した職場への復帰を直接的な目的とした作業を勧めることはできない。患者は自信を失っている状態であり、職場復帰を想像することがストレスとなる。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第17問

43歳の女性。うつ病。半年前に子供が1人暮らしを始めてから気分が落ち込み、布団で寝たままでいることが増えた。家事を夫が行うようになると、「夫に迷惑をかけている自分は生きている価値がない」と口にするようになり、夫に連れられ精神科クリニックを受診した。服薬治療が開始され、症状が改善してきたため外来作業療法が処方された。導入時の作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: スケジュール表に従った参加を促す。

2: 枠組みのある構成的作業を導入する。

3: 患者が作製した作品について賞賛する。

4: 意欲の低下が認められても作業遂行を促す。

5: 体調とともに気分も改善するため心配ないと励ます。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第32問

32歳の女性。躁うつ病。18歳で発病。24歳で結婚し、2児をもうけ、スーパーで仕事をしていた。長男が小学校へ入学し、PTAの役員を引き受けた頃から仕事も忙しくなり、気分が高揚し外出や買い物が頻繁となった。心配した夫とともに受診し、入院となった。入院2週目、高揚気分は徐々に治まり、本人から「手芸がしたい」という希望があり、作業療法が開始された。1か月後に集団作業療法を行うことになった。面接で「子供たちのために早く退院したい」と希望を述べた。このときの評価すべき内容で適切でないのはどれか。

1: 疲労度

2: 集中力

3: 感情のコントロール

4: 対人関係

5: 就労能力

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第39問

16歳の男子。高機能広汎性発達障害。友人との交流は少ないが、学校では大きな問題もなく普通高校に進学した。高校1年の夏休み後から登校できなくなり、思春期外来を受診した。通院しながら外来作業療法を実施することになった。半年後、この患者は面接で「学校には戻りたくない」と希望を述べた。対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 学校に戻りたくない理由を説明させる。

2: 学校に戻る手助けをすることを伝える。

3: 転校を勧める。

4: 学校の支援体制について確認する。

5: 家族の希望を聞く。

- 答え:4 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第34問

14歳の男子。8歳時に軽度の注意欠陥・多動を伴う学習障害の診断を受けた。中学校(普通学級)に入学したが、最近、登校しないことが多くなった。進学準備の時期を迎えているが、生活リズムも乱れがちとなり、思春期外来への通院時に作業療法を実施することになった。当面の目標設定として適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.生活リズムの改善イ.問題解決能力の向上ウ.課題遂行能力の向上エ.親との関係の改善オ.作業療法の継続的参加

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第16問

37歳の女性。境界性パーソナリティ障害。高校卒業後、アルバイトをしていたが、気に入らないことがあると急に家出することを繰り返すため仕事は長続きしなかった。薬物療法と同時に外来作業療法が開始となった。作業療法の目的で適切なものはどれか。2つ選べ。

1: 居場所をつくる。

2: 情緒の安定を図る。

3: 治療者への依存を促す。

4: 衝動性の行動化を促す。

5: 治療者への理想化を促す。

- 答え:1 ・2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第34問

20歳の女性。境界性人格障害。中学時代から拒食、嘔吐、極端なやせとリストカットが始まり、不登校となった。摂食行動や不登校を注意されると、「自分の気持ちを誰も分かってくれない」と言い、リストカットをする。高校中退後もその状態が続いた。職に就かないことを母親に指摘されたのをきっかけに、薬物による自殺企図で入院となった。入院3か月後には、一応の安定がみられたため作業療法が開始された。参加2週間後、作業療法中に過呼吸症候群となった。その場は主治医の処置で症状が消失した。今後の対応について適切でないのはどれか。

1: 呼吸困難時の状況を患者に聞く。

2: 患者が望むときは時間外の面接も行う。

3: 場面設定に問題がないか再検討する。

4: 患者との治療関係を検討する。

5: 主治医、病棟スタッフと対応を話し合う。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第38問

19歳の男性。てんかん。IQ 70。養護学校卒業後にクリーニング店に就職した。仕事ののみ込みが悪いと店主に注意されたことがきっかけで仕事に行けなくなり、家に引きこもりがちとなった。時々家族に暴力を振るうようになり、家族が主治医に相談した結果、外来作業療法が処方された。本人、家族とも「仕事ができれば」と希望を語っている。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.作業内容は患者に選択させる。イ.運動能力を高める作業を行う。ウ.自己表現の練習を行う。エ.対人技能の訓練を行う。オ.集中力を高める作業を行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第18問

19歳の男性。てんかん及び軽度知的障害(IQ 60)。特別支援学校卒業後にクリーニング店に就職した。「接客態度が悪い」と注意されたことをきっかけに仕事に行けなくなり、引きこもりとなった。時々家族に暴力を振るうために、家族が主治医に相談して外来作業療法が処方された。本人、家族とも復職を希望している。この患者に対して優先すべき対応はどれか。

1: 暴力の内省を促す。

2: 対人技能の訓練を行う。

3: 注意力を高める作業を行う。

4: てんかんの疾病教育を行う。

5: 運動能力を高めるためのスポーツ活動を行う。

- 答え:2

- 解説:この患者は接客態度が悪いと注意されたことが引きこもりの原因であり、家族に暴力を振るっている。復職を希望しているため、対人技能の訓練を行うことで接客態度が改善され、引きこもりの解消と職場復帰が期待できる。

- 暴力の内省を促すことは重要だが、患者の知的能力(IQ 60)を考慮すると、反省して暴力的衝動を制御することは難しい。また、問題文からは作業療法士として対応する理由の背景が十分に読み取れない。

- 対人技能の訓練を行うことで、患者の接客態度が改善され、引きこもりの解消と職場復帰が期待できる。基本的な対人関係技能を身につけさせることは、復職への一歩となる。

- 注意力は対人関係の技能にも重要だが、問題文からは注意力が原因で生じたエピソードが十分にわからない。注意力を高める作業が患者の対人技能を高める関係性は不明。

- てんかんの疾病教育は重要だが、軽度知的障害のある患者にとって理解することは困難であり、引きこもりの原因とは関連が薄い。

- 運動能力を高めるためのスポーツ活動は心理的発散に役立つ可能性があるが、問題文には運動能力が原因となった作業療法で対処すべき課題の記述がないため、優先すべき対応ではない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第31問

32歳の女性。躁うつ病。18歳で発病。24歳で結婚し、2児をもうけ、スーパーで仕事をしていた。長男が小学校へ入学し、PTAの役員を引き受けた頃から仕事も忙しくなり、気分が高揚し外出や買い物が頻繁となった。心配した夫とともに受診し、入院となった。入院2週目、高揚気分は徐々に治まり、本人から「手芸がしたい」という希望があり、作業療法が開始された。この時点での作業療法として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 現在の病棟での生活の様子を病棟スタッフから聞く。

2: 過剰な刺激を避けるため静かな環境から開始する。

3: 運動を中心としたプログラムを選択する。

4: 手芸用品を持っていき、どのような手芸が好きか本人に確認する。

5: 自宅でどのような役割があるのか本人に確認する。

- 答え:1 ・2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第36問

25歳の女性。境界型人格障害。友人と些細なことで口論となり大量服薬して入院となった。症状が落ち着いてきたので、作業療法に参加することになった。この患者の作業療法場面でしばしばみられるのはどれか。2つ選べ。

1: 一人で作業をやりたがる。

2: 一つの作業に執着する。

3: 作業手順が覚えられない。

4: 病棟スタッフの悪口を言う。

5: 些細なことで自傷行為をする。

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第16問

16歳の男子。高校に進学したが友人関係のトラブルが続き不登校となった。校医に相談し精神科を受診したところ、対人関係技能の低さ、こだわりの強さ、感覚過敏などを指摘され、作業療法に参加することとなった。この患者でみられる行動の特徴として正しいのはどれか。

1: 相手に気を遣い過ぎる。

2: 本音と建前を区別できない。

3: 葛藤に満ちた対人関係を結ぶ。

4: 他者の関心を集めようとする。

5: 否定的評価を受ける状況を避けようとする。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

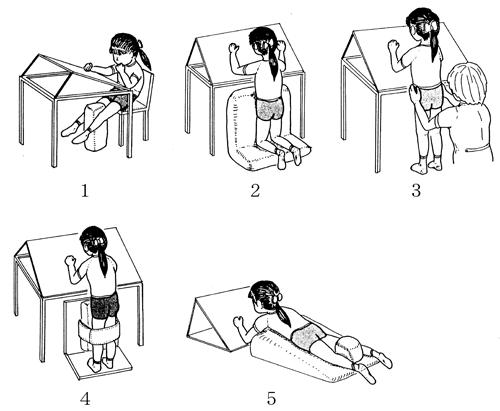

第37回午前:第23問

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児の作業活動の姿勢で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する