第37回午前第37問の類似問題

第57回午後:第16問

21歳の男性。2か月前から「自分しか知らないはずのことを皆が知っている」と訴えるようになった。1か月前から自室にこもるようになり、一人きりで誰かに応答しているような様子がみられた。1週前から「変な味がする」と言い、母が作る食事を食べなくなった。家族が精神科の受診を勧めたが、本人は「自分はどこも悪くない」と言って頑なに拒んだ。この患者にみられない症状はどれか。

1: 観念奔逸

2: 思考伝播

3: 対話性幻聴

4: 被毒妄想

5: 病識欠如

- 答え:1

- 解説:この問題では、患者の症状から統合失調症が示唆されています。統合失調症は幻覚や妄想などの症状が特徴的であり、病識欠如もよく見られる症状です。問題文の症状から、思考伝播、対話性幻聴、被毒妄想、病識欠如が当てはまりますが、観念奔逸は該当しません。

- 観念奔逸は、思考プロセスが異常に亢進し、さまざまな考えがとめどなく湧いてくる状態で、躁病の症状です。問題文の患者の症状には観念奔逸は見られません。

- 思考伝播は、自分の考えが他人に知られてしまうと感じる症状です。「自分しか知らないはずのことをみんなが知っている」という訴えはこれに当たります。

- 対話性幻聴は、自分に話しかける声や自分の噂話をする声などがあり、それに反応することです。「一人きりで誰かに返答している様子」という部分が当てはまります。

- 被毒妄想は、「食べ物に毒を入れられている」と思い込む妄想です。「変な味がする」という部分がこれに当たります。

- 病識欠如は、自己を客観視できず、少なからず病的体験に不安定さを感じ、妄想的に認識しているとされており、統合失調症ではあらわになりやすい症状です。「自分はどこも悪くない」という部分が病識欠如に当たります。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第35問

32歳の男性。会社員。課長になってから会議が多くなり、会議中にマイクを持つ手が震え、激しい動悸と発汗が出現するようになった。次第に恥をかきたくないと、会議が恐怖となっていった。精神科外来受診後に外来作業療法を開始した。この患者への作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 自殺企図に注意する。

2: 少量の飲酒を勧める。

3: 仕事を休むよう助言する。

4: 幼児期の体験を話題にする。

5: リラクセーションを指導する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第13問

70歳の女性。買い物での計算や自宅への道順を間違えるようになり、心配した家族に伴われて物忘れ外来を受診した。Alzheimer型認知症と診断され外来作業療法を開始した。患者は「どうして私がここへ来ないといけないの」、「だまされた。帰りたい」と訴えて興奮することが多い。この時期の患者に対する作業療法の目的として適切なのはどれか。

1: 食事動作の維持

2: 精神的混乱の軽減

3: 廃用症候群の予防

4: 非言語的交流の活用

5: 福祉用具の適用評価

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第20問

20歳の女性。大学生。友人に「最近、太ったね」と言われたことをきっかけにダイエットを始めた。身長158 cm。体重は54 kgから37 kgに減少したが、期末試験のストレスから過食と嘔吐が始まり、緩下剤や利尿薬を乱用するようになった。抑うつ傾向もみられたため、母親に付き添われて精神科を受診し入院となった。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 自己表現を促す。

2: 調理実習を行う。

3: 体力の向上を促す。

4: 課題集団への参加を促す。

5: 食べ吐きの理由を話し合う。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第18問

52歳の男性。アルコール依存症。45歳ころから入退院を繰り返し離婚した。単身生活になって飲酒が一層激しくなり、食事も摂らず泥酔状態が続くところを保護されて入院した。離脱症状が消失した時点で作業療法が開始されたが、落ち込んだ様子や自己中心的な行動がみられたり、理由なく作業療法を欠席したりすることがある。この時点での作業種目で適切なのはどれか。

1: 散歩

2: 革細工

3: パソコン操作

4: バレーボール

5: 院内新聞の編集

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第40問

68歳の男性。21歳時に精神分裂病(統合失調症)を発症し入退院を数回繰り返した。50歳ころから症状が安定し家庭菜園をしながら弟の家族と同敷地内の離れ家で暮らしていた。今回、数年前からの多発性脳梗塞による認知症が進み、日常生活が困難となり、老人性認知症疾患療養病棟に入院した。開始時の作業活動で適切なのはどれか。

1: 籐細工

2: 園 芸

3: 音楽鑑賞

4: 絵 画

5: 文化刺繍

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第15問

24歳の女性。大学卒業後に事務職として勤務していたが、汚物が付着していないかと気になり、頻繁に手を洗い何度も確認するようになった。確認行為により仕事に支障をきたすようになり退職した。家族は本人の確認行為に応じていた。精神科を受診したところ強迫性障害と診断され、外来での作業療法が処方された。作業療法士から家族へのアドバイスとして最も適切なのはどれか。

1: 常に本人を監視するように伝える。

2: 本人の再就職を促すように伝える。

3: 家の中の消毒を徹底するように伝える。

4: 病気の原因を本人と話し合うように伝える。

5: 本人からの確認の要求に応じないように伝える。

- 答え:5

- 解説:強迫性障害は患者が不合理な行動を繰り返す病気で、治療には認知行動療法や薬物療法が用いられる。家族が患者の要求に応じないことで、患者が自分で心理葛藤に立ち向かえるようになる。

- 家族に行動を監視されることで、患者の心理的緊張と不安が高まり、強迫行為が出現しやすくなることがあるため、適切ではありません。

- 患者は職場での強迫行為が原因で離職しており、再就職を促すと本人の不安が増大する危険があるため、適切ではありません。

- 家の中の消毒は、患者の手に汚物がついていることを家族が追認することになり、不安を助長するため、適切ではありません。

- 患者は病気の原因が自分自身の不安と自分の意思に反して生じている考えであることを理解しているが、それをわかっていてもやめられないため、家族と話し合いをしても解決できないため、適切ではありません。

- 患者本人の確認要求に応じないことで、患者が自分で心理葛藤に立ち向かえるようになり、強迫行為を克服することができるため、適切です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第47問

他罰的であり「病状がよくならないのは、親の接し方が悪いため」と攻撃的になる境界性パーソナリティ障害の患者への作業療法士の対応として適切でないのはどれか。

1: 単独で患者と関わる。

2: 患者の親への心理的支援を行う。

3: 治療契約の重要さを患者と確認する。

4: 攻撃を向けられた後も同じ態度をとる。

5: 患者自身の困難に共感的な態度で接する。

- 答え:1

- 解説:境界性パーソナリティ障害の患者に対する作業療法士の対応では、医療チームで統一して関わることが重要です。また、患者の家族への心理的支援や治療契約の重要性の確認、攻撃的な態度に対しても一貫した態度を保ち、患者の困難に共感的に接することが求められます。

- 単独で患者と関わることは適切ではありません。境界性パーソナリティ障害の患者に対しては、医療チームで統一して関わることが原則です。

- 患者の親への心理的支援を行うことは適切です。患者が家族に対して他罰的な態度をとるときは、家族にも疾患の説明を行い、家族の不安を和らげることが望ましいです。

- 治療契約の重要さを患者と確認することは適切です。治療契約を確認し、その重要性を認識させることで、患者の不適応な行動を抑制することができます。

- 攻撃を向けられた後も同じ態度をとることは適切です。治療者は患者に対して一貫した態度で関わることが望ましく、態度を変えると患者は作業療法士の変化に気づき、操ることのできる対象として認識する可能性があります。

- 患者自身の困難に共感的な態度で接することは適切です。患者の現実の困りごとに対しては、作業療法士は共感的な態度で接することが望ましいです。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第19問

20歳の女性。大学生。友人に「最近、太ったね」と言われたことをきっかけにダイエットを始めた。身長158 cm。体重は54 kgから37 kgに減少したが、期末試験のストレスから過食と嘔吐が始まり、緩下剤や利尿薬を乱用するようになった。抑うつ傾向もみられたため、母親に付き添われて精神科を受診し入院となった。この患者にみられやすい特徴はどれか。

1: 不安発作

2: 過活動

3: 身体感覚の失調

4: 高い自己評価

5: 被害関係念虜

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第14問

47歳の男性。幼少期からクラスメートとの喧嘩が絶えず、しばしば担任から注意を受けていた。中学校卒業後、暴行と傷害とで少年院に2回の入院歴、刑務所に4回の服役歴がある。最後の出所後、クリーニング工場に勤めたが、同僚への暴言によるトラブルをきっかけに飲酒量が増加し、飲食店で他の客と口論になって刃物を持ち出して逮捕された。その後、連続飲酒状態を繰り返すようになり、アルコール依存症と肝障害との診断を受けて入院した。作業療法では他の患者の発言に反応して威圧的な態度をとることが多く、指摘しても問題を感じている様子がない。合併するパーソナリティ障害として考えられるのはどれか。

1: 強迫性パーソナリティ障害

2: 境界性パーソナリティ障害

3: 回避性パーソナリティ障害

4: 自己愛性パーソナリティ障害

5: 反社会性パーソナリティ障害

- 答え:5

- 解説:この患者は暴行や傷害など反社会的行動が以前からみられ、作業療法中も他患に対して威圧的な態度をとるなどの攻撃性がみられることから、反社会性パーソナリティ障害と考えられる。

- 強迫性パーソナリティ障害は、過度の秩序意識や完全主義で頑なな態度が特徴的であるが、この患者の症状とは一致しない。

- 境界性パーソナリティ障害は、情緒の不安定性、自己の空虚感が目立つが、この患者の症状とは一致しない。

- 回避性パーソナリティ障害は、自信のなさ、低い自己評価により、他人の評価を過度に気にする特徴があるが、この患者の症状とは一致しない。

- 自己愛性パーソナリティ障害は、度を越した自負心を持つ特徴があるが、この患者の症状とは一致しない。

- 反社会性パーソナリティ障害は、他者に対する攻撃性や、社会規範を守れないことが特徴であり、この患者の症状と一致するため正しい選択肢である。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

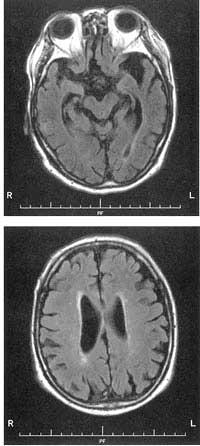

第46回午後:第20問

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この患者にみられる可能性が高い症状はどれか。

1: 幻覚

2: 尿失禁

3: 希死念慮

4: 症状日内変動

5: 地誌的見当識障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第32問

10歳の男児。幼少時期から内気で、友達と遊ぶ時も受身な態度が多かった。学校では全く口をきかないため仲間はずれになり、不登校となった。家族との会話もあるが、学校のことに触れられると物を投げつけたりするようになったため、両親に連れられ外来受診。週2回の個別作業療法が開始された。4か月後には、作業療法士との関係も成立し、学校のことも本人から少しずつ話すようになってきた。しかし、自分の気に入らないことに直面すると、道具を投げつけたりする行動が時折みられた。このような状態への対応として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 不登校の原因を明らかにする。

2: 行動化は明確に制止する。

3: 本人の得意なものを取り入れる。

4: 15人程度のグループに移行する。

5: 担当者以外は関わらないようにする。

- 答え:2 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

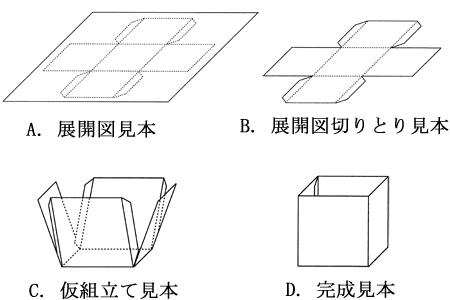

第47回午後:第20問

52歳の男性。統合失調症。精神科病院に5年間入院している。作業療法が開始され、作業遂行の特徴と問題解決技能とを評価する目的で、箱づくり法を行うことになった。箱の作成過程で、患者から見本提示の希望があった場合、見本を段階的に提示する順序で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: C→D→A→B

4: D→A→B→C

5: A→C→B→D

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第17問

45歳の男性。統合失調症。20年間の入院の後、退院してグループホームに入居することになった。作業療法士は患者の強みとしての性格、才能、希望、環境について、日常生活、経済的事項、仕事などの項目に分けて本人と一緒に確認・文章化し、患者の言葉を用いて退院後の目標を立てた。本アセスメントの根拠となるモデルはどれか。

1: ICFモデル

2: 人間作業モデル

3: ストレングスモデル

4: 脆弱性-ストレスモデル

5: CMOP〈Canadian Model of Occupational Performance〉

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第29問

65歳の男性。老年期うつ病。妻と2人暮らし。会社を定年退職後、不眠および食欲不振などの体調不良を訴え始める。些細なことを気にするようになり、「簡単なことも出来なくなっている。物忘れがひどくなった。痴呆ではないか。」などと言ってふさぎ込んでいる。家族も対応に困り入院となった。入院後1か月で睡眠がとれるようになったが、抑うつ気分は続いている。この時点で作業療法が処方された。作業療法開始時の留意点で適切なのはどれか。

1: 作業能力検査を実施する。

2: 病前に得意であった活動を導入する。

3: 物忘れへの対応を実施する。

4: その都度元気づけをする。

5: 徐々にグループ参加へ方向づける。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第30問

30歳の女性。うつ病。子育てに専念するため、仕事をやめた後から徐々に気力が低下し、不眠が出現し家事全般に支障をきたすようになった。夫と相談の上、近隣の精神科診療所で通院を開始し、約1か月で落ち着きを取り戻した。その時点で作業療法士が週1回生活上の相談・援助を担当することになった。本人は「悪くなるのが心配だ」「好きな編み物もできないような気がする」などと述べている。治療関係も成立し約3か月経過したころ、本人から「少しずつ家事ができるようになったが、まだ自信がない」と述べてきた。この時の対応で適切でないのはどれか。

1: 自宅を訪問し家事評価を行う。

2: 来院時の面接で家事評価を行う。

3: ホームヘルパーの派遣を依頼する。

4: 夫との家事の分担を調整する。

5: 小グループでの家事訓練に参加する。

- 答え:3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第15問

52歳の男性。アルコール依存症。7年前から飲酒量が増え、コントロールがつかず昼から飲むようになり、2年前に会社を辞めた。2か月前から連続飲酒の状態となったため、家族に付き添われて精神科を受診し入院した。離脱症状が改善されたため作業療法を開始した。この患者の退院に向けた支援で適切でないのはどれか。

1: 心理教育を行う。

2: 作業時間を増やす。

3: 家族会を紹介する。

4: デイケアの利用を検討する。

5: 自助グループへの参加を促す。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第82問

亜昏迷状態にある精神分裂病(統合失調症)患者の作業療法の導入で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.病室まで行き声をかける。イ.作業療法場面を見学させる。ウ.共同作業へ参加させる。エ.作業内容を決めさせる。オ.作業時間を決めさせる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第16問

26歳の女性。結婚後に転居したアパートが古く汚れが目立っていた。食事の後片付け、掃除および手洗いをいくらやっても汚れが落ちていないのではないかと不安を感じるようになった。これらに長時間を要するようになり、生活に支障が出始めたため、夫に勧められて精神科を受診した。作業療法での対応として適切なのはどれか。

1: 自由度の高い作業を提供する。

2: 正確さを必要とする作業を提供する。

3: 手洗い行為が始まれば作業を中止させる。

4: 手洗い行為の原因についての自己洞察を促す。

5: 作業工程の確認は作業療法士が本人に代わって行う。

- 答え:1

- 解説:この問題は、強迫性障害のある患者に対して適切な作業療法を選択することが求められています。強迫性障害では、患者が細かなことにこだわらないようにし、自己肯定感が得られるような作業を提供することが重要です。

- 自由度の高い作業を提供することで、患者が自由に作業できる活動の中で、できるという自己肯定感が得られるようになります。これが適切な作業療法です。

- 正確さを必要とする作業を提供すると、患者の不安が増し、細部へのこだわりを増強させてしまう可能性があるため、適切ではありません。

- 手洗い行為が始まれば作業を中止させることは、症状の解消にはならず、適切な対応ではありません。中止する前に、患者ができている作業について話し合い、手洗い以外の行動について助言することが望ましいです。

- 手洗い行為の原因についての自己洞察を促すことは、患者自身も不合理なことを理解しているため、ストレスになります。この方法は適切ではありません。

- 作業工程の確認は作業療法士が本人に代わって行うことは、患者の依存を強めて不安感を増すことがあります。代理行為をしても同様であり、出来栄えにこだわらないようにさせることが重要です。この方法も適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第15問

51歳の女性。パート勤務。職場で突然、動悸がして息苦しくなり口をパクパク開けて過呼吸となった。「出勤するとまた発作が起こりそうだ」と言って自宅に閉じこもっている。この患者の症状で考えられるのはどれか。

1: 適応障害

2: 身体化障害

3: 解離性昏迷

4: パニック障害

5: 急性ストレス反応

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する