第36回午前第11問の類似問題

第50回午前:第17問

80歳の女性。多発性脳梗塞。動作の観察から、明らかな運動麻痺はみられないが軽度の感覚障害が予想される。軽度の認知症があり、口頭での詳細な手順の説明は理解しにくい。深部感覚検査として適切なのはどれか。

1: 非検査肢の自動運動による模倣試験

2: 非検査肢の他動運動による模倣試験

3: 検査肢の自動運動による再現試験

4: 検査肢の他動運動による再現試験

5: 関節定位覚(母指探し)検査

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第9問

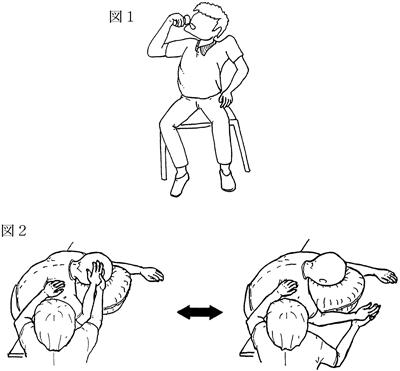

53歳の男性。脳出血による右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上肢IV・手指IIIでやや痙縮が強い。麻痺側でコップの水を飲んでもらったところ図1のような反応がみられた。このような反応を軽減するための訓練として図2のような動作を行う際に注意すべき点で適切でないのはどれか。

1: 麻痺側上肢の運動に抵抗をかける。

2: 麻痺側肩関節は外旋位に保持する。

3: 非麻痺側上肢をリラックスさせる。

4: 麻痺側肩甲帯の前方突出を保持する。

5: 頸部と体幹は軽度屈曲を保持する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第8問

75歳の男性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。右短下肢装具を装着し四脚杖を使用して介助なく20 mまでの歩行が可能である。食事は左手で普通のスプーンやフォークを使用して介助なく可能だが箸は使えない。歩行と食事のFIMの点数の組合せで正しいのはどれか。

1: 歩行6点 ― 食事5点

2: 歩行6点 ― 食事6点

3: 歩行5点 ― 食事6点

4: 歩行5点 ― 食事7点

5: 歩行4点 ― 食事7点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第12問

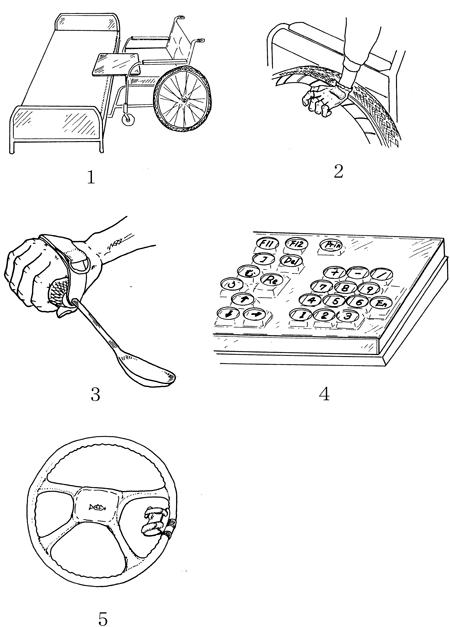

23歳の女性。交通事故による頸髄損傷。受傷後6か月経過。褥瘡はない。筋力は肩関節周囲筋4(Good)、肘関節屈筋4(Good)、肘関節伸筋3(Fair)、手関節背屈筋3(Fair)、手関節屈筋0、体幹筋0、下肢筋群0であった。自助具で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第6問

49歳の男性。くも膜下出血後、高次脳機能障害の診断を受けた。現在は妻が車で送迎し、通院リハビリテーション治療と作業所への通所を行っている。WAIS-Ⅲは言語性IQ77点、動作性IQ70点、全検査IQ72点。三宅式記銘力検査で、有関係対語5-7-8、無関係対語0-1-1、TMTで、A84秒、B99秒。妻がフルタイムで復職するため、通院や通所への対応が必要となった。本人は自分で車を運転しての通院・通所を希望している。対応として正しいのはどれか。

1: 通院や通所を中止する。

2: 運転免許証を返納させる。

3: バスを利用しての外出訓練を行う。

4: 自分で車を運転しての外出訓練を行う。

5: ケアマネジャーと一緒の外出訓練を行う。

- 答え:3

- 解説:この患者は高次脳機能障害があり、IQと記憶力が低いため、車の運転は危険と判断される。そのため、バスを利用した外出訓練が適切な対応となる。

- 妻がフルタイムで復職するとしても、通院や通所を中止してよい理由はない。患者のリハビリテーション治療や作業所への通所は継続するべきである。

- 運転免許証の返納は、作業療法士が最終判断することはできない。認知症やてんかんなど、運転に支障がある場合、医師が都道府県の公安委員会に連絡する届け出制度がある。

- この患者はWAIS-Ⅲにおける全検査IQが72点であり、三宅式記銘力検査の結果から記憶機能の低下があることもわかる。車の運転は危険と判断し、バスを利用した外出訓練を行うとよい。

- この患者はIQと記憶力が低い。また、妻もフルタイムで復職するため、患者の運転する車への同乗が困難であり、車の運転は危険である。自分で車を運転しての外出訓練は適切ではない。

- 外出訓練はケアマネジャーの業務ではない。外出訓練は作業療法士や理学療法士と行ったほうがよい。ケアマネジャーと一緒の外出訓練は適切ではない。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第9問

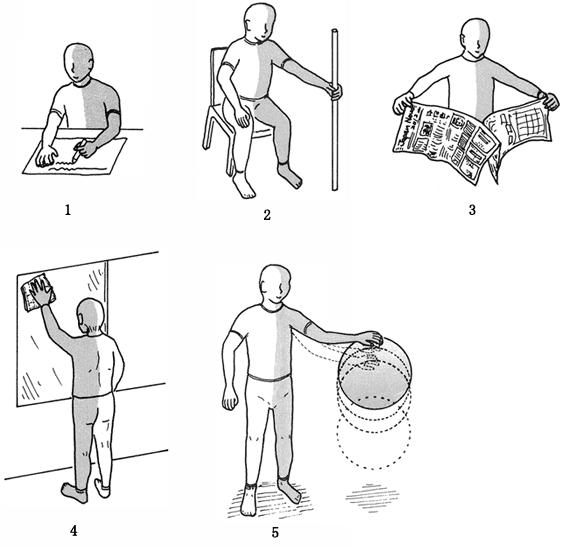

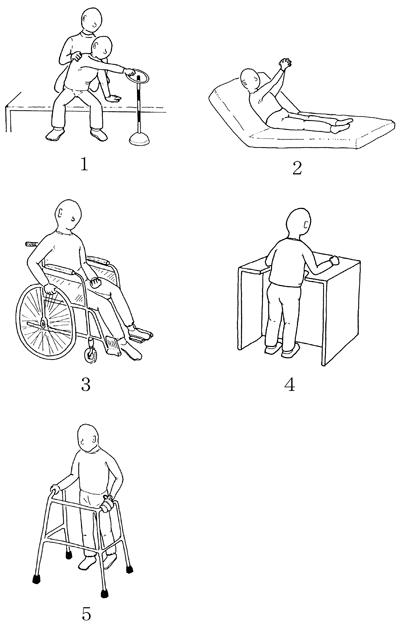

63歳の男性。脳出血による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは左上肢Ⅲ、左手指Ⅲ及び左下肢Ⅳ。上肢の分離運動促通を目的とした自主訓練として適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第10問

22歳の男性。外傷性頸髄損傷後6か月経過。ダニエルスらの徒手筋テストは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、図の車椅子に患者を座らせて、屋内で使用する車椅子を検討した。適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 背もたれを肘台と同じ高さまで低くした。

2: 駆動輪の車軸を20 cm後方に移した。

3: 駆動輪を14インチに変更した。

4: 足台をスウィングアウト式に変更した。

5: ブレーキをトグル式に変更した。

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第3問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ベッドサイドでの作業療法の評価として適切でないのはどれか。

1: 起座時には血圧を測定する。

2: 病棟でのADLについて情報を得る。

3: 端座位の保持は左側から介助する。

4: 言語機能のスクリーニングを行う。

5: 左手の物品操作能力を確認する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第32問

右半球損傷による全般性注意障害の片麻痺患者に対する初期の基本動作支援について正しいのはどれか。

1: 移乗動作の誤りを繰り返し修正する。

2: 杖歩行は複数人とすれ違う環境から開始する。

3: 車椅子駆動練習は外乱の少ない環境から開始する。

4: 寝返りにおける性急な動作は口頭指示で修正する。

5: 起き上がり動作は一連の動作を一度に口頭で指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第10問

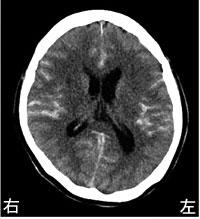

60歳の男性。右利き。意識障害のため搬入された。脳梗塞と診断され、保存的治療が開始された。片麻痺を呈している。入院後2週の頭部CTを別に示す。この患者に認められる可能性が高いのはどれか。

1: 失算

2: 失書

3: 注意障害

4: 物体失認

5: 左同名半盲

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

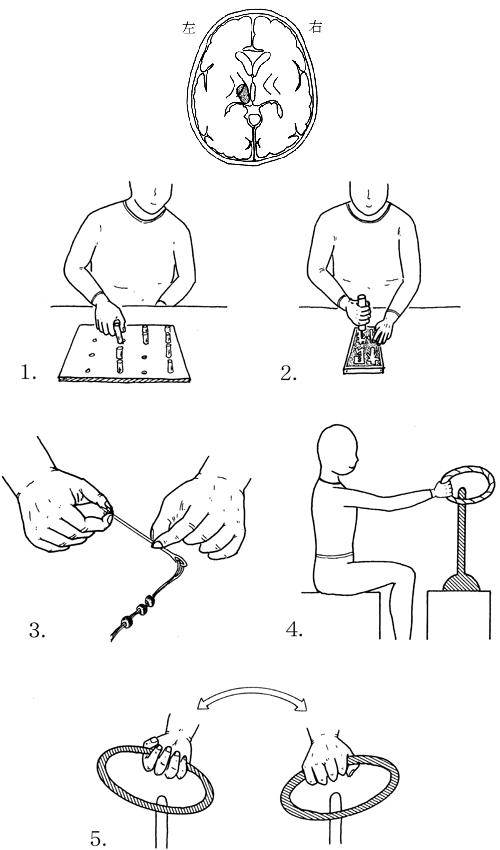

第35回午前:第6問

47歳の右利きの女性。脳出血発症後2か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。麻痺側の感覚障害を認めた。図に発症時の出血部位(出血部位:網かけ)を示す。脳の他の部位には萎縮や低吸収域を認めなかった。患側上肢の分離運動を促通するための作業で適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第9問

40歳の女性。主婦。脳出血後3年経過。右片麻痺。上肢のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV・下肢IV。「右の手足の突っ張りが強くなった」と訴えている。日常生活の指導として誤っているのはどれか。

1: 調理のときはシンクに軽く寄りかかり、右足底にも体重をかける。

2: 食事のときは麻痺側上肢をテーブル上に載せる。

3: 椅子座位では左の殿部に体重をかけて座る。

4: 日に何度かは両手を組んでテーブル上で両上肢を伸ばす。

5: 掃除機を使用するときは、両手を添える。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第9問

57歳の男性。視床出血後に表在感覚と深部感覚との障害を認める。運動麻痺は認めない。この患者に行う知覚再教育で誤っているのはどれか。

1: 開眼で代償させる。

2: 運動や動作は可能な限りゆっくり行う。

3: 15分程度の知覚再教育を一日に数回行う。

4: 識別素材を固定し、患側手を動かして識別させる。

5: 書字の際に、筆記具と手との接触個所で筆記具の特徴を感じさせる。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第9問

60歳の男性。仕事中に意識障害を発症したため、救急車で搬入された。緊急手術を行い順調に経過していたが、術後7日目に突然右片麻痺が出現した。入院時の頭部CTを示す。麻痺の原因として最も考えられるのはどれか。

1: 正常圧水頭症

2: 血管攣縮

3: 脳内出血

4: 脳挫傷

5: 脳膿瘍

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第4問

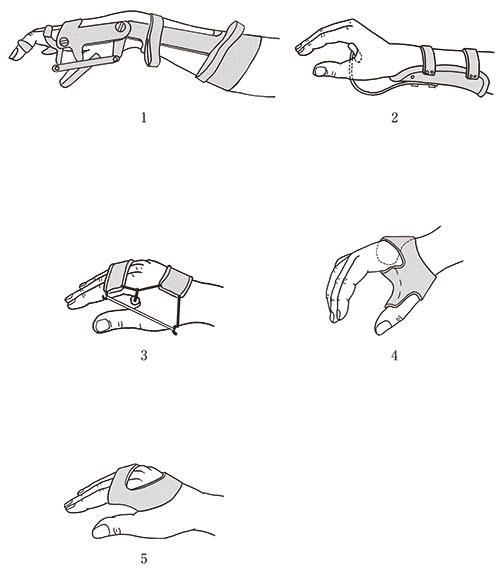

24歳の男性。受傷後3か月の頸髄完全損傷。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類はC6B1。手関節の可動域制限はない。把持動作獲得のための装具として適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第5問

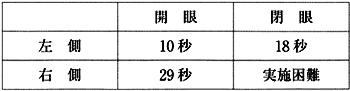

73歳の女性。脳出血による右片麻痺がある。Mobergのピックアップ検査の結果を示す。ただし、検査結果はそれぞれ2回計測した所要時間の平均である。この結果から考えられる問題点はどれか。

1: 関節拘縮

2: 知覚障害

3: 物体失認

4: 視覚性失調

5: 肢節運動失行

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

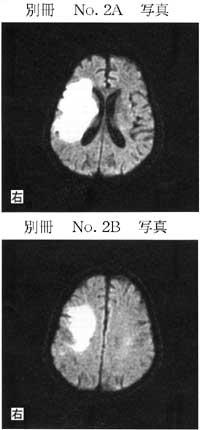

第42回午前:第13問

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。その後、意識状態が改善した。歩行が困難であるにもかかわらず、ひとりでベッドから立ち上がろうとする。この患者に認められる可能性が高い症状はどれか。

1: 右手は自由に動かせるが、ジャンケンのチョキが模倣できない。

2: 5つの物品の中から指示した物を選択できない。

3: 「左手足は動きますか」と聞くと「はい」と答える。

4: 指示に対して右手足をほとんど動かせない。

5: 眼鏡を見て「めがね」と呼称できない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第15問

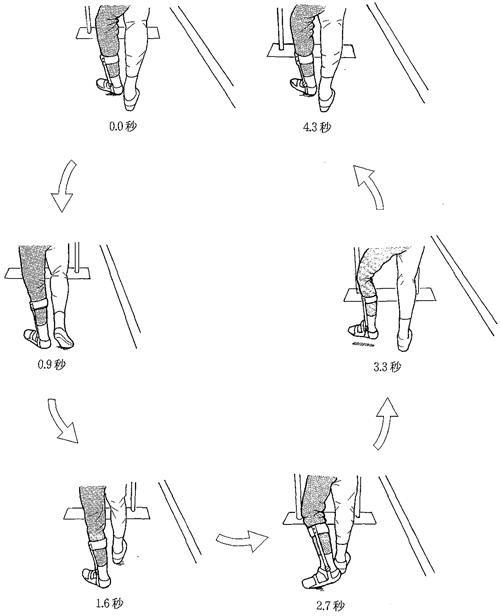

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例の一歩行周期における二重支持期の時間で正しいのはどれか。ただし、図の数値は経過時間を示す。

1: 0.6秒

2: 1.0秒

3: 1.6秒

4: 2.0秒

5: 2.7秒

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第6問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。この患者のベッドサイドでの早期作業療法プログラムとして適切なのはどれか。

1: 車椅子で30分間座位耐性訓練を行う。

2: 麻痺側上肢の筋力強化を図る。

3: 書字練習により手指機能を高める。

4: 背臥位で上肢の両側活動を行う。

5: ベッド上座位での食事動作訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第9問

脳卒中による左片麻痺患者。発症後3週経過。ブルンストローム法ステージは上肢と下肢ともにⅡである。座位バランスが悪く更衣に時間がかかる。ベッドから車椅子の移乗時に膝折れがみられ介助が必要である。この患者へのバランス能力改善に適したのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する