第52回午前第10問の類似問題

第42回午前:第17問

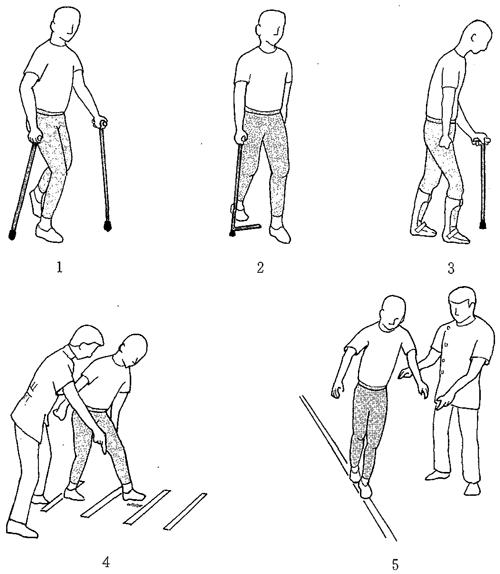

60歳の男性。6年前にパーキンソン病と診断され、ヤールの重症度分類ステージIIIである。歩行訓練で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第29問

Hoehn&Yahrの重症度分類ステージⅢのParkinson病に対する在宅での訓練指導で適切でないのはどれか。

1: 片膝立ちからの立ち上がり訓練

2: リズムに合わせた上肢の運動

3: 他動的な筋ストレッチ訓練

4: 四つ這いでのバランス訓練

5: 目印を用いた歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第34問

58歳の男性。パーキンソン病でヤールの重症度分類はステージIII。運動に対する意欲は強い。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 棒体操

2: メトロノームで足踏み練習

3: 歩行率を高めた歩行練習

4: マット上での寝返り練習

5: 目印に沿った歩行練習

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第7問

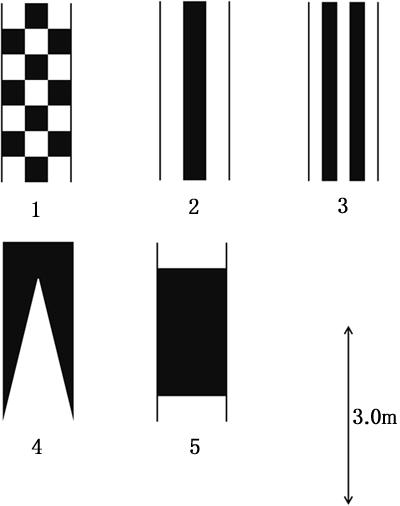

50歳の男性。Parkinson病。発症後5年を経過し、すくみ足が出現してきている。自宅で転倒が頻回に生じている。転倒予防として自宅の廊下に模様を入れる際に効果的な図柄はどれか。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第11問

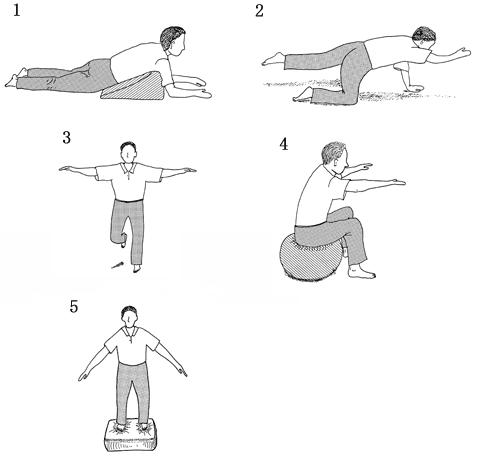

50歳の男性。Parkinson病。4年前から右足のふるえが出現し、抗Parkinson病薬を服用している。ADLは自立し、家事を行うことはできているが、作業に時間がかかるようになった。最近、下り坂の途中で足を止めることができず、前方へ転倒するようになったという。自宅でバランス練習を行うことになった。練習方法として適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第17問

70歳の男性。3年前に右手の振戦によってParkinson病を発症し、在宅で治療を行っている。ADLは自立していたが、1か月前に風邪をひいてから歩く速さが遅くなり、歩行の際に一歩めが思うように前に出ず、歩き出してからも前方に転びそうになることが多いという。在宅での理学療法における歩行指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 両下肢に弾性包帯を装着する。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: 一歩目を小さく前に出すよう指導する。

4: 床にはしご状の目印を付けてまたがせる。

5: かけ声などをかけてもらいながら歩くよう指導する。

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第19問

72歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIII。すくみ足と突進現象が目立つ。歩行練習で誤っているのはどれか。

1: 歩行開始時に姿勢を矯正する。

2: 足踏みをしてから歩く。

3: 手拍子に合わせて歩く。

4: 歩幅に合わせた横線を床上に引く。

5: 足首に重錘バンドを装着して歩く。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第34問

Hoehn & Yahrの重症度ステージⅢレベルのParkinson病への作業療法で適切なのはどれか。

1: 車椅子操作

2: ポータブルトイレの導入

3: 音声入力によるパソコン操作

4: 棒体操による頸部体幹伸展運動

5: 机上での細かいビーズを用いた手芸

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第38問

68歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIII。元来の几帳面な性格。日内変動が目立ち、調子が悪くなると歩行時にすくみ足、突進現象が出現する。生活指導で適切でないのはどれか。

1: 服薬を守る。

2: 今までの生活習慣を尊重する。

3: ズボンの着脱は立位で行う。

4: 階段昇降を行う。

5: 柔軟体操を行う。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第8問

60歳の男性。Parkinson病。3年前に右手の振戦で発症し、2年前から左足と左手の振戦を認めている。最近、前かがみが強くなり、腹部が締めつけられるような感覚を生じることがある。独歩は可能。事務仕事を継続している。外来時の指導で適切なのはどれか。

1: 呼吸法

2: 毎日10分間の散歩

3: 体幹コルセットの装着

4: 四肢の高負荷筋力トレーニング

5: 肩甲帯と体幹を大きく動かす運動

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第69問

パーキンソン病のヤールの重症度分類で正しい組合せはどれか。

1: ステージI-立ち直り反応がみられない。

2: ステージII-日常生活に多少の障害がある。

3: ステージIII-上肢に一側性の動作障害がある。

4: ステージIV-どうにか自力で生活できる。

5: ステージV-どうにか歩ける。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第22問

70歳の女性。7年前にパーキンソン病の診断を受けた。現在、ヤールの重症度分類はステージIII。夫、息子夫婦と同居。発症前は夫とシルバーダンスクラブに所属し活躍していた。作業療法の指導として適切でないのはどれか。

1: 着座するときは椅子に下肢が触れてから腰をおろす。

2: 歩き出すときは「イチ、ニ、イチ、ニ」と掛け声をかける。

3: 歩行中に方向転換するときは一旦立ち止まる。

4: 趣味活動は同一姿勢で行うものにする。

5: 物を取るときは目で位置を確認して手を伸ばす。

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

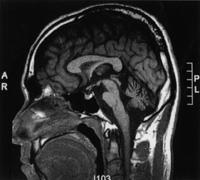

第44回午前:第22問

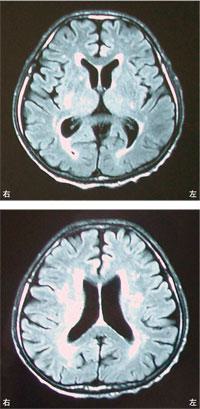

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。この患者に対する適切な治療計画はどれか。

1: 四つ這い訓練

2: 主動筋と拮抗筋との協調運動訓練

3: 反動を利用した立ち上がり訓練

4: ロフストランド杖による歩行訓練

5: 改造自動車を利用した移動の指導

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第8問

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。この患者で認められないと考えられるのはどれか。

1: 嚥下障害

2: 感情失禁

3: 小刻み歩行

4: 認知機能低下

5: 左側弛緩性麻痺

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第12問

56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。

1: リズム音を用いた歩行訓練

2: 体幹筋のストレッチ訓練

3: 呼吸リハビリテーション

4: 下肢の筋力増強訓練

5: 環境整備

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第22問

70歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージV。この時期のリハビリテーションで誤っているのはどれか。

1: 関節可動域訓練

2: 発声訓練

3: 呼吸訓練

4: 歩行訓練

5: 電動ベッドの導入

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第43問

Parkinson病患者で早期に困難となる動作はどれか。ただし、いずれの動作も上肢での代償はないものとする。

1: 寝返り

2: 平地歩行

3: 階段の昇り

4: 端座位の保持

5: 椅子からの立ち上がり

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第32問

Yahrの重症度分類ステージⅢのParkinson病に対する作業療法で正しいのはどれか。

1: 日中もポータブルトイレを使わせる。

2: 道具使用の手順に関する記憶は良好である。

3: 構音では流涎が問題となることはまれである。

4: 歩行訓練では歩幅を制限して姿勢の動揺を減らす。

5: 起き上がりは視覚的手がかりによって体幹回旋を導く。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する