第43回午前第21問の類似問題

第53回午前:第14問

23歳の男性。高校卒業後、公務員として働いていた21歳時に統合失調症を発症したため退職し、入院した。退院後は家業を手伝っていたが、命令的内容の幻聴によって3日間放浪したため、2度目の入院となった。1か月後に退院し、実家からデイケアに通い始めた。この時点で把握すべき情報として最も重要なのはどれか。

1: 認知機能

2: 対人関係

3: 余暇の過ごし方

4: 就労に対する希望

5: 精神症状の生活への影響

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症を発症し、2度目の入院を経てデイケアに通い始めた患者の状況において、最も重要な情報を選ぶことが求められています。この時点では、患者の精神症状が生活への影響を把握することが最も重要です。

- 認知機能は重要な要素ですが、問題文に認知機能の障害についての記載がなく、公務員として働いていた経験や家業を手伝うことができたことから、認知機能の問題はないと予想できます。このため、選択肢1は最も重要な情報ではありません。

- 対人関係は今後の生活において課題となる可能性はありますが、問題文に対人関係が家庭生活や社会生活において問題となっている記述がないため、この時点で把握すべき情報としての優先順位は低いです。選択肢2は最も重要な情報ではありません。

- 余暇の過ごし方については問題文に記述がなく、この時点での優先順位は低いです。選択肢3は最も重要な情報ではありません。

- 就労に対する希望は重要ですが、患者はデイケアに通い始めた時期であり、退院後の生活を安定させることが優先です。就労については、デイケアでの様子を見た後に進めても良いため、選択肢4は最も重要な情報ではありません。

- 患者の入院原因は幻聴であり、退院して間もない時期にあるため、精神症状が生活環境の変化によって再燃する可能性があります。この時点では、患者の精神症状が生活へ影響していないかを把握することが重要であり、選択肢5が最も重要な情報です。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第13問

60歳の男性。両下肢のしびれと間欠性跛行とを認める。足背動脈の触知は可能で、体幹を前屈することによって歩行が容易となる。症状を改善するのに適している装具はどれか。

1: Boston型装具

2: Jewett型装具

3: Milwaukee型装具

4: Steindler型装具

5: Williams型装具

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第17問

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。発症10日目に数分の端座位保持が可能となったが、立位保持は介助でかろうじて可能であった。この時点で適切な治療計画はどれか。2つ選べ。

1: 頸部右回旋位を徒手的に矯正する。

2: 左上肢を意識させる。

3: 左下肢をナイトブレースで固定する。

4: 左下肢への荷重を促す。

5: 電動車椅子操作の訓練を行う。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第5問

60歳の女性。主婦。発症後2か月の脳卒中右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上下肢、手指いずれもIVである。認知的問題はない。表は患者が現時点で改善したいと考える活動とそれらの活動の重要さ、出来ばえ、現状の満足感を各々10点満点で 主観的に判断した結果を示す。この表から作業療法士がする判断で適切なのはどれか。

1: 「炊事」へのアプローチは満足感が得やすい。

2: 「買物」へのアプローチは成功体験が得やすい。

3: 「電話」へのアプローチは優先度が高い。

4: 列挙された活動のニーズは同等である。

5: 列挙された活動の意味と行い方を分析する。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第33問

70歳の男性。アルツハイマー型認知症。約1年前、家族に言動を注意されてからふさぎ込んだ。それ以来、家族との会話も少なくなった。最近、財布の置き場所を忘れたり、お湯を沸かそうとしてガスをつけたまま外出してしまうことが目立つようになった。1か月前、買い物に行ったまま自宅への帰り道がわからなくなり保護され入院した。症状で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.観念失行イ.失見当識ウ.記銘力障害エ.感覚失語オ.ゲルストマン症候群

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

42歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。25歳時に「お前は泥棒だ」という声が聞こえるようになり初回入院した。今回も幻聴と被害妄想が出現し3回目の入院。入院5週目で病状は落ち着き作業療法が依頼された。疲れやすさと抑うつ傾向が目立つ。この時点で、作業適用を決める上で優先度の低いのはどれか。 ア.対人刺激の量イ.作業の難易度ウ.本人の希望エ.幻聴の有無オ.退院後の生活

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第28問

自宅で電話の対応ができないといった認知症症状の進行があり、意思疎通の困難さがあるが、介助者が注意していれば日常生活は自立できている。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクはどれか。

1: Ⅱa

2: Ⅱb

3: Ⅲa

4: Ⅲb

5: Ⅳ

- 答え:2

- 解説:認知症高齢者の日常生活自立度判定基準は、意思疎通の程度や症状・行動に着目して評価されます。この問題では、意思疎通が困難であるものの、介助者が注意していれば日常生活が自立できる状況が示されています。これは、ランクⅡbに該当します。

- Ⅱaは、認知症の症状が進行しているものの、まだ意思疎通が可能であり、日常生活がほぼ自立できる状態を指します。この問題では、意思疎通が困難であるため、Ⅱaではありません。

- Ⅱbは、認知症の症状が進行し、意思疎通が困難であるものの、介助者が注意していれば日常生活が自立できる状態を指します。この問題の状況は、Ⅱbに該当するため、正解です。

- Ⅲaは、認知症の症状がさらに進行し、意思疎通が困難であり、日常生活において部分的な介助が必要な状態を指します。この問題では、介助者が注意していれば日常生活が自立できるとされているため、Ⅲaではありません。

- Ⅲbは、認知症の症状が進行し、意思疎通が困難であり、日常生活において全般的な介助が必要な状態を指します。この問題では、介助者が注意していれば日常生活が自立できるとされているため、Ⅲbではありません。

- Ⅳは、認知症の症状が最も進行し、意思疎通が困難であり、日常生活において常時介助が必要な状態を指します。この問題では、介助者が注意していれば日常生活が自立できるとされているため、Ⅳではありません。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第10問

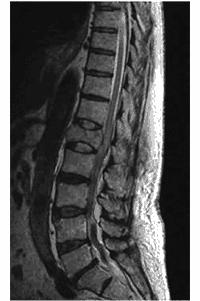

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。画像所見上、損傷部位として考えられるのはどれか。

1: 第9胸椎

2: 第11胸椎

3: 第1腰椎

4: 第3腰椎

5: 第5腰椎

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 厚手の絨毯に変更

2: 手すりの設置

3: ベッドの導入

4: 段差の解消

5: 開き戸を引き戸に変更

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第26問

67歳の女性。数か月前から、「子どもが枕元に座っている」と言うようになった。最近では歩行が小刻みになってきて転びやすくなり、物忘れが目立つようになった。疾患として考えられるのはどれか。2つ選べ。 ア.Alzheimer型認知症イ.Pick病ウ.血管性認知症エ.Lewy(レビー)小体型認知症オ.遅発性統合失調症

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第19問

80歳の女性。5年前に発症した脳梗塞による右片麻痺がある。Brunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢でⅢである。全失語を認める。FIMでは、ベッドへの移乗項目は3点で、車椅子での移動項目は3点である。訪問リハビリテーションを導入する際、目標として適切なのはどれか。

1: 屋外杖歩行の自立

2: 屋内杖なし歩行の獲得

3: 移乗動作の安定性の改善

4: 右手指機能の改善

5: 失語症の改善

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第4問

30代前半の男性。システムエンジニア。自転車走行中に自動車とぶつかり、外傷性脳損傷を生じ入院となった。作業療法は受傷後20日目から開始。麻痺はみられない。病棟では、食事、更衣、整容、排泄などは自立しているが、トイレや病室の場所が覚えられない、今日の日付が分からない、担当者の顔は分かっているが名前が覚えられない、などがみられた。この患者に行う評価で必要性が低いのはどれか。

1: RBMT

2: 前頭葉機能検査(FAB)

3: Trail making test(TMT)

4: 標準高次動作性検査(SPTA)

5: Mini mental state examination(MMSE)

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第6問

49歳の男性。くも膜下出血後、高次脳機能障害の診断を受けた。現在は妻が車で送迎し、通院リハビリテーション治療と作業所への通所を行っている。WAIS-Ⅲは言語性IQ77点、動作性IQ70点、全検査IQ72点。三宅式記銘力検査で、有関係対語5-7-8、無関係対語0-1-1、TMTで、A84秒、B99秒。妻がフルタイムで復職するため、通院や通所への対応が必要となった。本人は自分で車を運転しての通院・通所を希望している。対応として正しいのはどれか。

1: 通院や通所を中止する。

2: 運転免許証を返納させる。

3: バスを利用しての外出訓練を行う。

4: 自分で車を運転しての外出訓練を行う。

5: ケアマネジャーと一緒の外出訓練を行う。

- 答え:3

- 解説:この患者は高次脳機能障害があり、IQと記憶力が低いため、車の運転は危険と判断される。そのため、バスを利用した外出訓練が適切な対応となる。

- 妻がフルタイムで復職するとしても、通院や通所を中止してよい理由はない。患者のリハビリテーション治療や作業所への通所は継続するべきである。

- 運転免許証の返納は、作業療法士が最終判断することはできない。認知症やてんかんなど、運転に支障がある場合、医師が都道府県の公安委員会に連絡する届け出制度がある。

- この患者はWAIS-Ⅲにおける全検査IQが72点であり、三宅式記銘力検査の結果から記憶機能の低下があることもわかる。車の運転は危険と判断し、バスを利用した外出訓練を行うとよい。

- この患者はIQと記憶力が低い。また、妻もフルタイムで復職するため、患者の運転する車への同乗が困難であり、車の運転は危険である。自分で車を運転しての外出訓練は適切ではない。

- 外出訓練はケアマネジャーの業務ではない。外出訓練は作業療法士や理学療法士と行ったほうがよい。ケアマネジャーと一緒の外出訓練は適切ではない。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第5問

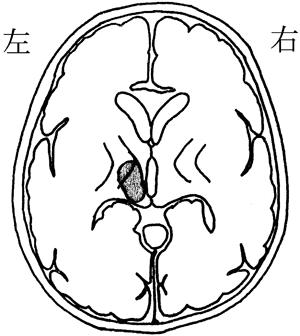

47歳の右利きの女性。脳出血発症後2か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。麻痺側の感覚障害を認めた。図に発症時の出血部位(出血部位:網かけ)を示す。脳の他の部位には萎縮や低吸収域を認めなかった。この患者の出血部位はどれか。2つ選べ。ア.脳梁イ.前障ウ.被殻エ.内包オ.視床

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第4問

29歳の男性。バイク転倒事故による右前頭葉脳挫傷および外傷性くも膜下出血。事故から2週間後に意識清明となり、作業療法が開始された。運動麻痺と感覚障害はない。礼節やコミュニケーション能力は保たれているが、感情表出は少なく、ぼんやりとしていることが多い。既知の物品操作方法は覚えているが、事故後の出来事に関する情報は忘れやすい。作業療法開始時間までに支度を整えることが難しく、しばしば時間に遅れる。この患者の状態を評価するために適切と考えられる評価法はどれか。2つ選べ。

1: BADS

2: RBMT

3: SLTA

4: SPTA

5: VPTA

- 答え:1 ・2

- 解説:この患者は運動麻痺や感覚障害はないものの、感情表出が少なく、事故後の出来事に関する情報を忘れやすいという症状がある。このような状態を評価するために適切な評価法は、BADS(行動評価法)とRBMT(リバプール記憶評価法)である。

- BADS(行動評価法)は、患者の日常生活における認知機能や行動を評価するための方法であり、この患者の状態を評価するのに適切である。

- RBMT(リバプール記憶評価法)は、患者の短期記憶や日常生活に関連する記憶機能を評価するための方法であり、この患者の状態を評価するのに適切である。

- SLTA(言語聴覚療法評価法)は、言語聴覚療法の効果を評価するための方法であり、この患者の状態を評価するのには適切ではない。

- SPTA(社会心理療法評価法)は、社会心理療法の効果を評価するための方法であり、この患者の状態を評価するのには適切ではない。

- VPTA(視知覚療法評価法)は、視覚失認やBálint症候群、半側空間無視などの評価が可能であるが、この患者の症状とは関連が薄いため、適切な評価法ではない。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

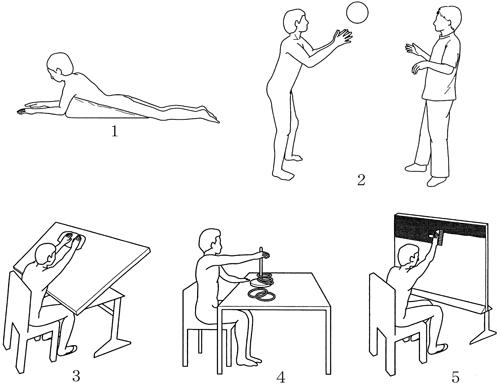

第39回午前:第12問

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の作業療法場面について適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

63歳の男性。脊髄小脳変性症により在宅生活を送っている。重症度分類は下肢Ⅲ度(中等度)、上肢Ⅳ度(重度)である。日常生活で使用する福祉用具で誤っているのはどれか。

1: ポータブルスプリングバランサー

2: キーボードカバー付きパソコン

3: シャワーチェアー

4: ポータブルトイレ

5: 歩行器

- 答え:1

- 解説:脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具を選ぶ問題です。重症度分類下肢Ⅲ度(中等度)は歩行が困難で、上肢Ⅳ度(重度)は手先の動作が拙劣な状態です。選択肢の中で誤っているものを選ぶ必要があります。

- ポータブルスプリングバランサーは、肩と肘関節運動を抗重力位で運動させる筋力を補うことができる。高位脊髄損傷や筋ジストロフィー、腕神経叢麻痺などの患者に適応となる。協調運動障害のある患者が使用しても、手指のコントロールは改善しない。このため、脊髄小脳変性症の患者には適切ではない。

- キーボードカバー付きパソコンは、協調運動障害があっても、他のキーに触れずに目的のキーだけを押せるように補助するものである。上肢Ⅳ度(重度)で手先の動作が拙劣な場合、有効である。

- シャワーチェアーを用いることで、失調による洗体時の転倒リスクを軽減することができる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- ポータブルトイレを用いることで、歩行が伝い歩きレベルの患者の移動距離を最小限にし、安全に排泄を行うことが可能となる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- 重症度分類下肢Ⅲ度(中等度)は、歩行器を用いることで歩行が可能となる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第40問

45歳の男性。アルコール依存症。最近連続飲酒となり、今回、極度の疲労感を自覚し、希望により入院した。入院後、離脱症状を示した。離脱症状で誤っているのはどれか。

1: 睡眠障害

2: 幻視

3: 昏迷

4: 手指振戦

5: 発汗

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

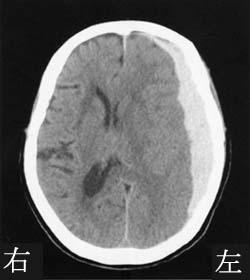

第48回午後:第12問

66歳の女性。右利き。階段から転落。転落直後は意識消失していたが、数分後に意識回復。しばらくの間、意識は清明であったが、1時間後に手足の麻痺が出現し、再び意識が低下して昏睡になった。救急搬送時の頭部CTを示す。最も考えられるのはどれか。

1: 髄膜腫

2: 皮質下出血

3: くも膜下出血

4: 脳動静脈奇形

5: 急性硬膜下血腫

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第13問

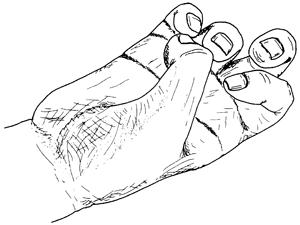

52歳の女性。右手根管症候群。右上肢に感覚障害と運動麻痺を認める。この患者が図のような手の形を示した。母指の運動を行っている筋はどれか。2つ選べ。

1: 母指内転筋

2: 母指対立筋

3: 長母指屈筋

4: 長母指外転筋

5: 第1背側骨間筋

- 答え:1 ・3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する