第6回国試午前55問の類似問題

国試第1回午前:第81問

正しいのはどれか。

a:電磁波の生体内での吸収は導電率できまる。

b:可視光線の吸収スペクトラムは血液の酸素飽和度では変化しない。

c:エックス線の減衰は原子の密度できまり、原子の種類には影響されない。

d:RIを用いた生体の計測では、臓器の形はわからない。

e:超音波エコーによって密度および硬さの異なる組織の境界面がわかる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第29回午前:第84問

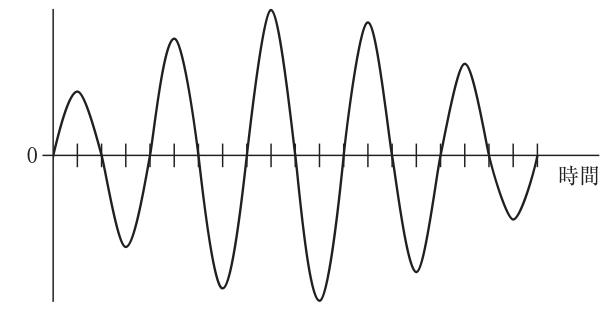

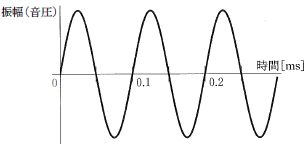

直線上を一定速度v で移動する振動数f の音源が、静止した観測者に接近し、そのまま同じ速度で遠ざかった。音源の通過前後で観測される音の振動数の差を表す式はどれか。ただし音速をc とする。

1:$\frac {2v^{2}}{c^{2}}f$

2:$\frac {v\left( 2c-v\right) }{c\left( c-v\right) }f$

3:$\frac {2cv}{\left( c+v\right) \left( c-v\right) }f$

4:$\frac {2v}{c}f$

5:$\frac {v\left( 2c+v\right) }{c\left( c+v\right) }f$

国試第2回午前:第61問

生体物性について誤っているのはどれか。

1:異方性とは、例えば電気インピーダンスが生体内の部位によって異なる値を示すことをいう。

2:非線形とは、例えば刺激強度と反応とが比例関係にないことをいう。

3:周波数依存性とは、例えば導電率や誘電率が周波数によって変化することをいう。

4:粘弾性とは、例えば筋組織が粘性と弾性の両方の性質をあわせ持つことをいう。

5:細胞膜の興奮性とは、例えば神経細胞において、あるレベル以上の電気刺激で膜電位が跳躍的に変化してインパルスを発生することをいう。

国試第14回午前:第60問

超音波診断装置の探触子について誤っているのはどれか。

a:超音波振動子の厚さは共振周波数に対応する波長の2倍である。

b:圧電振動子の材料としてポリフッ化ビニリデンが用いられる。

c:時間的に短い超音波パルスを用いると距離分解能は向上する。

d:シリコーンレンズ中の音速は1500m/sより遅い。

e:整合層の音響インピーダンスは圧電振動子のそれより大きい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e