第22回国試午後54問の類似問題

国試第10回午後:第11問

巻数比が1次:2次=10:1の変圧器(トランス)について正しいのはどれか。

a:入力交流電圧が10Vのとき、出力電圧は約1Vになる。

b:出力交流電流が10Aのとき、入力電流は約1Aになる。

c:出力側に1Ωの負荷をつないだとき、入力側からは約10Ωの負荷と見なせる。

d:出力側より1Wの電力を取り出すためには、入力側へ約10Wの電力を供給する。

e:入力に直流電圧を加えるとトランスは破損する恐れがある。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

ME2第31回午後:第54問

商用交流が流れたとき、心室細動が発生する可能性のある最小電流値はどれか。

1:10mA(体表電極間)

2:1mA(体表電極間)

3:0.1mA(体表電極間)

4:0.1mA(心内電極から)

5:0.01mA(心内電極から)

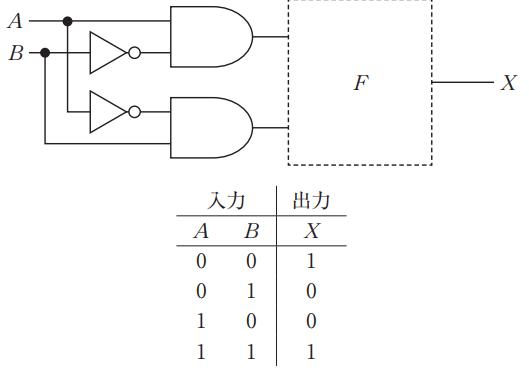

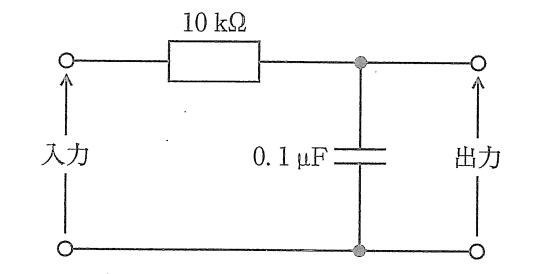

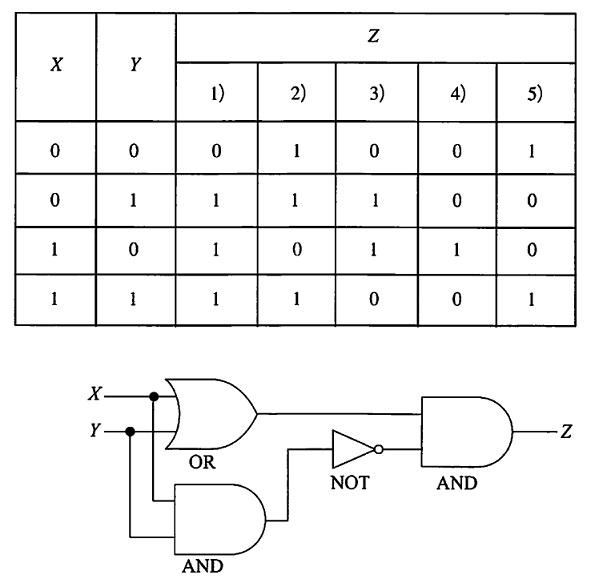

国試第17回午後:第20問

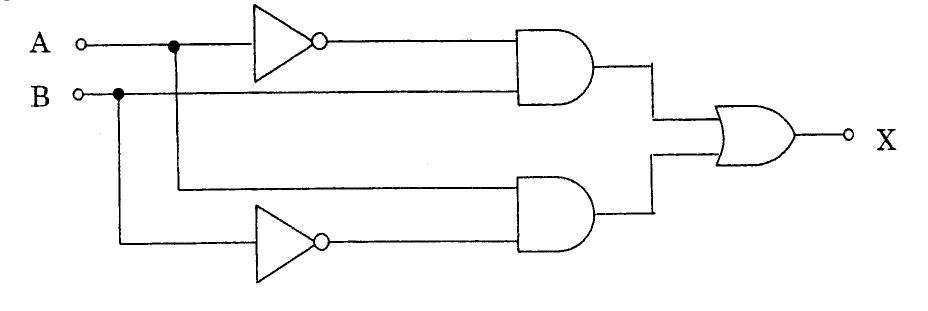

図の出力として正しいのはどれか。

1:$X=\overline {A}\cdot \overline {B}+A\cdot B$

2:$X=\overline {A}\cdot B+A\cdot \overline {B}$

3:$X=\left( A+B\right) \cdot \left( A+\overline {B}\right) $

4:$X=\left( \overline {A}+B\right) \cdot \left( A+\overline {B}\right)$

5:$X=\overline {A}\cdot \left( A+B\right) +B\left( \overline {A}+\overline {B}\right)$